Servicenavigation

Suche

Im ersten Blog über die Klimageschichte unseres Heimatplaneten Erde haben wir die Periode von 2.5 Mia. bis 50 Mio. Jahre vor heute betrachtet. Nachdem sich auf der jungen Erde die Atmosphäre überhaupt erst gebildet hatte, waren es in diesem langen Zeitraum unter anderem die sich immer wieder verändernde Position und Ausdehnung der Kontinente, welche das Klima massgeblich beeinflussten. Der damit verbundene Vulkanismus sowie Variationen der Erdrotationsachse und der Umlaufbahn um die Sonne sind weitere Faktoren, welche das Erdklima damals wie heute prägten. Phasen des globalen "Schneeball-Klimas" wechselten sich mit Warmphasen ab, in welchen die Temperatur jeweils deutlich höher war als heute.

Wir haben ausserdem die Paläoklimatologie als Wissenschaftsdisziplin kennengelernt, welche sich mit ausgefeilten Methoden der Erforschung des Erdklimas widmet. Nun tauchen wir ein in die Periode von 50 Mio. Jahren vor heute bis zum Ende der letzten Eiszeit - ein Zeitabschnitt, in der die Wissenschaft sich auf immer zahlreicheren und präziseren Datengrundlagen zur Beschreibung des Erdklimas abstützen kann.

Langsame Abkühlung

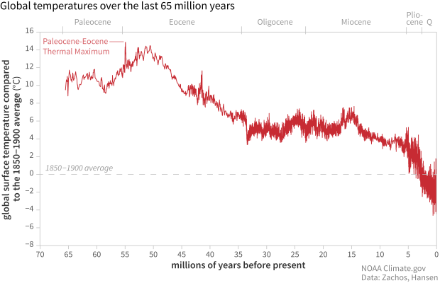

Vor 50 Millionen Jahren war es auf der Erde sehr warm. Man schätzt, dass die globale Mitteltemperatur damals rund 10 Grad höher war als heute. Die Pole waren eisfrei und in der Antarktis wuchsen Wälder. Grundsätzlich waren die Schwankungen des Erdklimas an den Polen stets ausgeprägter, als in niedrigen Breitengraden. Gemäss einer 2024 veröffentlichen Studie (Judd E. J. et al., 2024) beträgt die Temperaturdifferenz an der Erdoberfläche zwischen warmen und kalten Klimaphasen am Äquator rund 15 Grad, während sie am Nordpol 35 und am Südpol sogar 45 Grad beträgt.

Nach diesem "Eozänen Klimaoptimum" hat sich die Erde in den vergangenen 50 Millionen Jahren allmählich abgekühlt. Man vermutet, dass zunächst Algenfarne (Azolla) diese Abkühlung auslösten, indem sie innert vergleichsweise kurzer Zeit erhebliche Mengen von CO2 aus der Atmosphäre entfernten und permanent in den Sedimenten des arktischen Beckens einlagerten. Der antarktische Eisschild bildete sich aus, wobei die im Blog des Vortages schon erwähnte positive Rückkopplung zwischen Eisbedeckung und Reflexion des Sonnenlichtes eine zunehmend grössere Rolle spielte. Vor rund 5 Millionen Jahren war die Antarktis schliesslich komplett vereist und in der weiteren Folge stellte sich auf der Erde das Eiszeitenklima des Quartärs ein, welches die Landschaft insbesondere auch in der Schweiz massgeblich formte.

Das Eiszeitalter

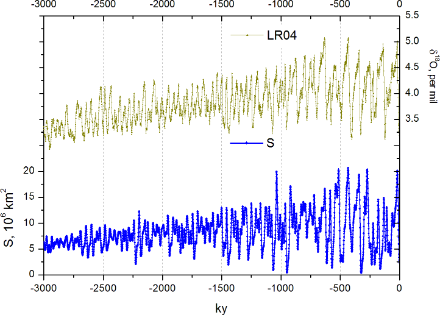

Seit rund 2.7 Mio. Jahren wechselt das Erdklima mit einer gewissen Regelmässigkeit zwischen einem kalten Zustand, salopp "Eiszeit" genannt, und den sich zwischen den Eiszeiten einstellenden Warmzeiten hin und her. Aktuell befinden wir uns in einer seit nunmehr 12'000 Jahren andauernden Warmzeit, dem sogenannten "Holozän". Den Taktgeber für den Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten bilden im Wesentlichen die Milankovich-Zyklen, periodische Schwankungen der Erdumlaufbahn um die Sonne sowie der Lage der Rotationsachse der Erde. Diese Parameter bestimmen, wie die einstrahlende Energie der Sonne auf die Erde einfällt. Von den verschiedenen sich überlagernden Schwankungen spielen insbesondere diejenigen mit Periodizitäten von rund 40'000 (Neigungswinkel der Erdachse) und 100'000 Jahren (Exzentrizität der Erdumlaufbahn) im Klimasystem eine wichtige Rolle. Wichtig ist in diesem Zusammenhang erneut der Hinweis auf die Rückkopplungen im Klimasystem der Erde, welche die Impulse der Milankovich-Zyklen teils verstärken, teils aber auch abschwächen können.

In der folgenden Darstellung zweier Parameter des Erdklimas sind die eiszeitlichen Schwankungen gut erkennbar. Es fällt auf, dass bis ca. 1.2 Mio. Jahre vor heute ein Zyklus rund 40'000 Jahre dauerte, ab diesem Zeitpunkt jedoch ein Rhythmus von 100'000 Jahren dominiert. Die jüngsten Kaltzeiten der vergangenen rund 800'000 Jahre dauerten jeweils deutlich länger als die Warmzeiten dazwischen. Die Gründe für diesen Wechsel der dominanten Schwankungsdauer von 40'000 auf 100'000 Jahre sind Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Diskussionen, auf die wir hier verzichten.

Die Würmeiszeit

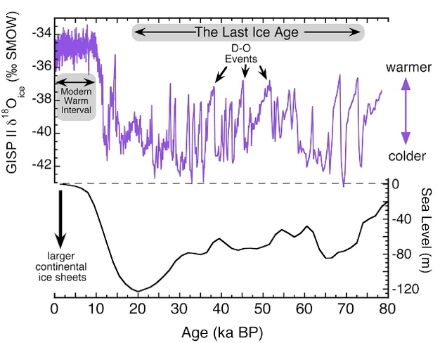

Die letzte Eiszeit, auch "Würmeiszeit" genannt, begann vor rund 115'000 Jahren. Sie folgte auf die sogenannte "Eem" Warmzeit, welche in den 15'000 Jahren zuvor erstmals die Ausbreitung moderner Menschen ermöglichte. Während der Würmeiszeit traten wiederholt kurze Phasen der Erwärmung auf, die jedoch nicht das Niveau der heutigen Warmzeit erreichten und jeweils rasch wieder endeten. Die Ursachen für diese Schwingungen der globalen Temperatur, in der Klimawissenschaft Dansgaard-Oeschger Ereignisse genannt, sind äusserst komplex und nicht im Detail geklärt. Klar ist jedoch, dass die Dansgaard-Oeschger Ereignisse jeweils bedeutenden Einfluss auf das regionale Klima in verschiedenen Teilen der Erde hatten, bspw. Änderungen der Niederschlagsregimes oder der Zugbahnen tropischer Zyklonen.

Die maximale Ausdehnung des Eises wurde vor rund 21'000 Jahren erreicht. In Teilen des Schweizer Mittellandes erreichten die alpinen Eisströme Mächtigkeiten von bis zu einem Kilometer. Im folgenden Video sind die lokalen Vorstösse der Gletscher im Alpenraum dargestellt. Ein internationales Forscherteam rekonstruierte mit einem Computermodell die Geschichte der Vergletscherung der Alpen und machte sie in einer zweiminütigen Computeranimation sichtbar.

Vorstoss und Rückzug der Alpengletscher während der letzten Kaltzeit, simuliert mit einem speziellen Computermodell (Parallel Ice Sheet Model, PISM). Dieses nutzt Daten der anfänglichen Topographie von Gebirgen und Gletschern, der physikalischen Eigenschaften von Gestein und Gletscher, Beschreibungen des Wärmeflusses im Erdinneren sowie der regional vorherrschenden klimatischen Bedingungen (Seguinot et al., 2018. Modelling last glacial cycle ice dynamics in the Alps, DOI:10.5194/tc-12-3265-2018)

Nach dem Ende der letzten Eiszeit haben die sich zurückziehenden Gletscher einerseits zusätzliche Flächen freigegeben, auf welchen wir Menschen heute gemeinsam mit anderen Lebewesen leben. Andererseits gab es auch Verlierer: Mit der Erwärmung am Ende der letzten Eiszeit sind ungefähr zwei Drittel der sogenannten "Megafauna", Tiere mit einem Körpergewicht von mehr als 44 kg, ausgestorben. Das Mammut ist wohl das bekannteste Beispiel dieser Tierarten.

Im dritten Teil dieser Blogserie über das Klimasystem der Erde widmen wir uns noch detaillierter der bis heute andauernden Warmzeit, dem Holozän.

Viele Zusammenhänge im Klimasystem der Erde sind noch ungenügend erforscht, so dass die Paläoklimatologie eine sehr aktive Forschungsdisziplin darstellt.

Wie andere Wissenschaftszweige auch (bspw. die Kosmologie), hat die Klimawissenschaft jedoch den Nachteil, dass nicht beliebig viele Planeten in einem Labor zur Verfügung stehen, um wiederholt Experimente durchführen und Hypothesen testen zu können. Die Klimageschichte der Erde ist einzigartig, aber nur unvollständig beschrieben und verstanden. Erkenntnisse, die wir daraus ableiten sind zum Beispiel das Verständnis über die Zusammenhänge zwischen Treibhausgasen und der globalen Temperatur, oder die Veränderungen der polaren Eisflächen unter wechselnden klimatischen Verhältnissen. Dieses Wissen hilft uns dabei, aktuelle und zukünftige Klimaveränderungen besser verstehen und antizipieren zu können.