Servicenavigation

Suche

Tiefer Luftdruck im April

Im langjährigen Durchschnitt ist der Luftdruck in der Schweiz im April am tiefsten. Dies hat mit der regen Tiefdruckaktivität zu dieser Zeit zu tun. Nicht umsonst ist auch vom launischen Aprilwetter die Rede. Natürlich ist das nicht in jedem Jahr der Fall - so zeigte sich beispielsweise der April 2020 extrem sonnig, warm und trocken. Auch im Folgejahr war er schweizweit sehr trocken.

Viel Südföhn im April

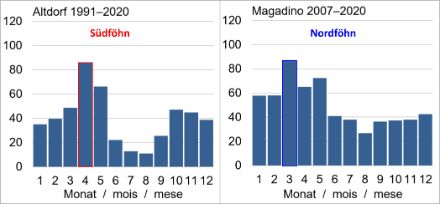

Bei tiefem Luftdruck ist meist auch der Föhn nicht weit. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der April im langjährigen Mittel am meisten Föhnstunden aufweist. Wir sprechen hier wohlgemerkt vom Südföhn. Beim Nordföhn bringt normalerweise der März am meisten Föhnstunden.

Es war nicht immer so

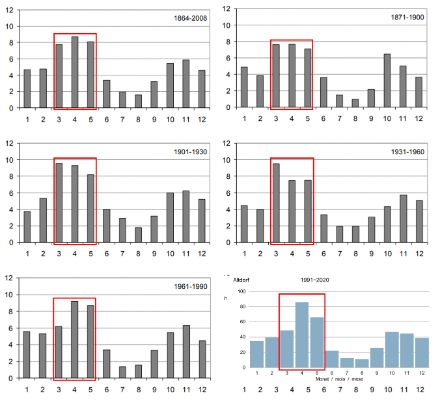

Die Auswertung der langen Föhnreihe der Station Altdorf (Messung seit 1864) zeigt jedoch, dass der April nicht immer der föhnreichste Monat des Jahres war. Wird die gesamte Periode betrachtet, so zeigt sich das Maximum der Föhnaktivität relativ gleichmässig über die Frühlingsmonate März, April und Mai verteilt.

In der Klimaperiode 1931-1960 war vorübergehend der März der Monat mit den meisten Föhnterminen. Ab der Klimaperiode 1961-1990 konzentriert sich das Föhnmaximum auf die beiden Monate April und Mai. In der aktuell gültigen Klimaperiode (1991-2020) hat sich dies noch akzentuiert. Der März hat also seine Stellung mit hoher Föhnaktivität verloren.

Der aktuelle Föhnfall

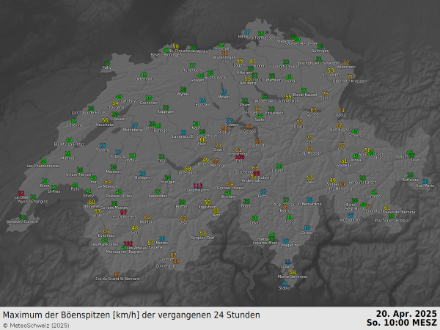

Zuletzt noch kurz zum aktuellen Föhnfall. Dieser war - wie erwartet - nicht aussergewöhnlich stark. Er wurde in den Föhntälern mit einer Warnung der Stufe 2 bewarnt, es wurden Böenspitzen von 70 bis 90 km/h erwartet.

Wie häufig bei Föhn, zeigte sich die eine oder andere visuell attraktive Erscheinung. Zwei davon möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.

«Cap-cloud» auf dem Jungfraujoch

In der Anfangsphase des Föhns bildete sich bei zunehmendem Südostwind und dem Überströmen des Jungfraujochs über der Sphinx eine filigrane Wolkenkappe («Cap-cloud»). Später befand sich das Jungfraujoch dann wie üblich in der Staubewölkung.

Leewelle über der Ostschweiz

Heute Morgen (Ostersonntag, 20. April 2025) bildete sich über der Ostschweiz eine markante Leewelle. Diese blieb für einen Moment stationär und verlagerte sich bis am Mittag langsam nordostwärts. Anstatt des vorhergesagten recht sonnigen Vormittages, wurden auf dem Säntis nur knapp eine und am Bodensee gut zwei Stunden Sonnenschein aufgezeichnet.

Zuletzt noch ein Leckerbissen für die Freunde der kleinräumigen meteorologischen Verhältnisse.

Spannendes Föhnende im Sarganserland und in Liechtenstein

Wir zoomen auf die Ostschweiz und schauen uns das Föhnende am frühen Nachmittag an. Beendet wurde der Föhn mit der aus Westen einfliessenden Kaltluft. Diese arbeitete sich vom Walensee her kommend über Sargans nach Bad Ragaz vor und sorgte für einen deutlichen Temperaturrückgang. Etwas weiter nördlich wehte um 13.10 Uhr in Vaduz noch der Föhn und es wurden gut 21 Grad gemessen.

Wie ist das möglich? Der Föhn in Vaduz hat gemäss den Trajektorienberechnungen seinen Ursprung in den höheren Schichten in der Region Kunkelspass/Taminatal und sinkt dann via Fläscherberg ins Liechtenstein ab. Bei eher seicht einfliessender Kaltluft ist dieses Phänomen des Öfteren zu beobachten.

- Wetter und Klima von A-Z: Luftdruck

- Wetter und Klima von A-Z: Föhn

- Wetter und Klima von A-Z: Föhn in alter Zeit (lange Föhnreihe Altdorf)

- Wetter und Klima von A-Z: Föhnhäufigkeit

- Wetter und Klima von A-Z: Föhnindex

- Wetter und Klima von A-Z: Lange Föhnperioden