Servicenavigation

Suche

So schnell der Schnee kam, schmolz er auch wieder

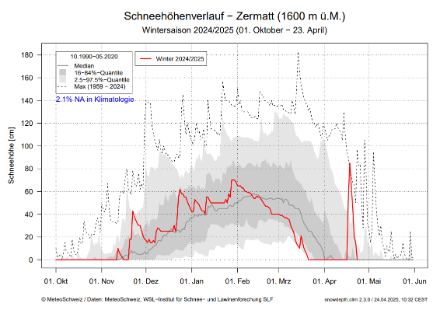

Während des Schneeereignisses der vergangenen Woche fielen in den Walliser Alpen sehr grosse Schneemengen. Die Schneefälle betrafen auch die Berner Alpen sowie tiefer gelegene Gebiete im Rhonetal und im Berner Oberland. In Zermatt wurden 80 cm Neuschnee gemessen (siehe nachfolgende Grafik). Dieser schmolz jedoch sehr schnell wieder. Unterhalb von 1800 Metern sind mittlerweile kaum noch Zeugen vom Ereignis der vergangenen Woche zu sehen.

Rekordverdächtig wenig Schnee

Abgesehen von den Regionen, die beim Schneeereignis letzte Woche am stärksten betroffen waren, liegen die Schneehöhen weit unter der Norm. Unterhalb von 1500 Metern ist der Schnee fast vollständig verschwunden. In Châteaux-d'Oex beispielsweise liegt seit Anfang Februar kein Schnee mehr, eineinhalb Monate früher als im klimatologischen Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

In Davos und Montana ist der Schnee mehr als zwei Wochen vor dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre verschwunden (in Montana fiel letzte Woche vorübergehend Neuschnee). An vielen Bergstationen sind die seit März gemessenen Schneehöhen extrem niedrig. Dies gilt beispielsweise für die Stationen Säntis und Weissfluhjoch, wo die aktuelle Schneehöhe nur der Hälfte des Medianwerts der Periode 1991–2020 entspricht. Laut SLF hat die unterdurchschnittliche Schneesituation vor den Ereignissen der letzten Woche dazu geführt, dass die Lawinengefahr am Osterwochenende etwas geringer ausfiel, als aufgrund der Neuschneemengen zu erwarten war.

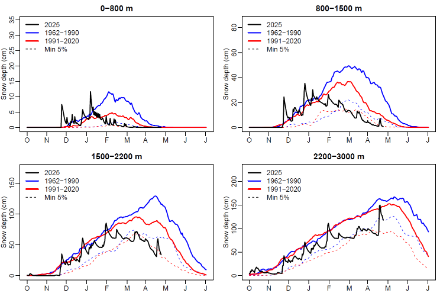

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Schneedecke in der gesamten Schweiz seit Oktober 2024 für vier verschiedene Höhenstufen im Vergleich mit der Klimatologie abgebildet. In allen Höhenlagen liegen die Schneehöhen nahe den Mindestwerten der letzten 30 Jahre. In der Zone zwischen 2200 Meter und 3000 Meter ist nach den Ereignissen der letzten Woche ein Anstieg zu verzeichnen, aber die Werte liegen bereits wieder unter der Norm. Zwischen 1500 Meter und 2200 Meter Höhe fehlen rund 33 % zur Norm von 1962–1990 und 50 % zur Norm von 1991–2020.

Ursachen für die geringe Schneemenge

Die Hauptursache für den derzeitigen Schneemangel ist das Niederschlagsdefizit der letzten Monate. Bis Ende Januar lagen die Niederschlagsmengen insgesamt nahe den Normwerten, im Januar sogar darüber. Ein bedeutendes Niederschlagsereignis vor Weihnachten hatte sogar zu einer aussergewöhnlichen Schneelage während der Feiertage geführt, die in den obigen Grafiken zu sehen ist. In den Monaten Februar und März gab es hingegen im gesamten Gebiet mit Ausnahme des Tessins deutlich zu wenig Niederschlag. Im Hochgebirge, wo die Schneehöhen in diesen Monaten normalerweise noch zunehmen, stagnierten sie in diesem Jahr. Die Niederschläge der letzten Woche waren zwar intensiv und aussergewöhnlich, aber auf gewisse Regionen des Landes beschränkt.

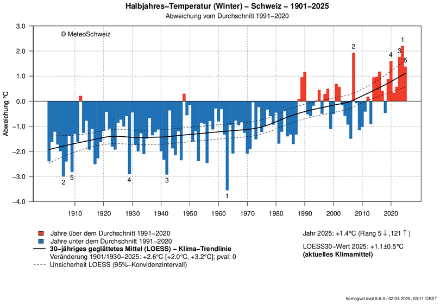

In tieferen Lagen wurde das Niederschlagsdefizit durch überdurchschnittliche Temperaturen noch verschärft. Tatsächlich war der Zeitraum von Oktober 2024 bis März 2025 der fünftwärmste seit 1864 in der Schweiz Die Temperaturen lagen 1,4 °C über dem Durchschnitt von 1991–2020 und 2,3 °C über dem Durchschnitt von 1961–1990. Der Monat April ist bislang ebenfalls wärmer als das langjährige Mittel (siehe Blog von MeteoSuisse). Des Weiteren war die Sonnenscheindauer regional überdurchschnittlich, im Februar in den östlichen Alpen und im März vor allem im Wallis. Dies begünstigte in den tieferen und mittleren Höhenlagen die Schneeschmelze.

Schneehöhe und Wasseräquivalent

Im Text wurde bislang über die Schneehöhe gesprochen. In der Hydrologie ist eine weitere Grösse von Interesse und zwar das „Wasseräquivalent des Schnees“. Diese Grösse gibt an wie viel Wasser eine Schneedecke enthält und besitzt die Einheit Millimeter. Für eine gegebene Schneehöhe hängt die Wassermenge, die diese beinhaltet, was wiederum der Masse der Schneedecke entspricht, von der Dichte des Schnees ab. Im Frühjahr ist der Grossteil der Schneedecke relativ dicht.

Die Niederschläge der letzten Woche haben Neuschnee gebracht, der eine geringere Dichte als der Altschnee aufweist. Betrachtet man die Schneehöhenabweichung, so hat man nach diesen Niederschlägen in einigen Regionen die Norm erreicht oder sogar überschritten. Allerdings wurde der Mangel an Wasseräquivalent nicht ausgeglichen, da der Schnee weniger dicht ist als üblich zu dieser Jahreszeit. Dieser Schnee verdichtet sich derzeit schnell, wie auf den weiter oben in diesem Blog gezeigten Grafiken der Schneehöhen zu erkennen ist. Die Schneehöhenabweichung wird sich daher langsam der Wasseräquivalentabweichung annähern.

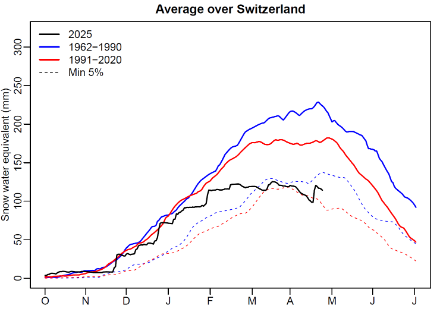

Die folgende Abbildung zeigt das Wasseräquivalent der aktuellen Schneedecke im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Zeiträume 1962–1990 und 1991–2020. Die Angaben in Millimetern geben folgende Information: Wenn die aktuelle Schneedecke schmilzt, welcher Niederschlagsmenge entspricht dies für die gesamte Schweiz?

Trotz der jüngsten Schneefälle wurde im Zeitraum 1962-1990 noch nie ein so niedriger Wert gemessen, wobei das Jahr 1976 dem aktuellen Jahr am nächsten kommt. Im Zeitraum 1990-2020 wurde nur viermal ein niedrigerer Schneewasseräquivalentwert an einem 23. April gemessen. Die Schneelage in diesem Jahr gehört somit definitiv zu den schneearmen Jahren. Im Vergleich zum Zeitraum 1991–2020 entspricht das durch den Schneemangel verursachte Defizit gemittelt über die Schweiz etwa 60 mm. In der Schweiz entspricht dies einer durchschnittlichen zweieinhalbwöchigen Niederschlagssumme. Im Vergleich zum Zeitraum 1962–1990 steigt das Defizit auf die durchschnittliche Niederschlagsmenge von fünf Wochen.

Auswirkungen

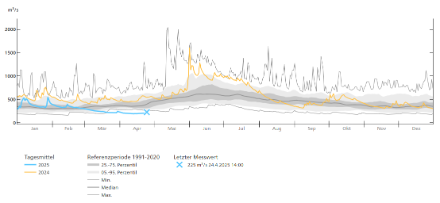

Dieser Schneemangel könnte hydrologische Folgen für das Ende des Frühlings und den Beginn des Sommers haben, wenn er nicht durch übermässige Niederschläge ausgeglichen wird. Denn die Schneeschmelze in den höheren Lagen ist in dieser Zeit eine wichtige Wasserquelle. Der Schneemangel könnte daher die Folgen einer Trockenperiode verschärfen, sollte es zu einer solchen kommen. Wie auf der nachfolgenden Grafik zu sehen ist, ist der Pegel des Rheins für diese Jahreszeit bereits historisch niedrig, und der Mangel an Schneeschmelze, der im Einzugsgebiet des Rheins noch ausgeprägter ist als im Einzugsgebiet der Rhône, wird die Situation nicht verbessern. Es ist zu beachten, dass Schnee dazu beiträgt, die Lufttemperatur kühler zu halten. In Regionen, in denen die Schneedecke frühzeitig verschwunden ist, wird dies zu einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen führen.

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zu den Lawinenereignissen des vergangenen Winters finden Sie in diesem Bericht des SLF.