Servicenavigation

Suche

Im Vergleich zu ähnlich nördlichen Regionen wie Kanada oder Russland ist das Klima bei uns in Europa deutlich milder. So können in Schottland Palmen wachsen, wo auf gleicher geografischer Breite in Kanada nur Moose und Flechten gedeihen. Dies verdanken wir grösstenteils den Meeresströmungen im Atlantik, der sogenannten Atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation, auf Englisch «Atlantic Meridional Overturning Circulation» (AMOC), zu der auch der Golfstrom gehört.

Die AMOC transportiert warmes Wasser aus Äquatornähe zu uns nach Europa. Sie ist Teil der noch grösseren sogenannten Thermohalinen Zirkulation, die den gesamten Globus umspannt. Im Nordatlantik sinkt hierbei kaltes, salziges Wasser in die Tiefe und zieht Wasser aus dem Süden nach, welches seine Wärme in die Atmosphäre vor Europa abgibt. Dabei ist von Bedeutung, dass die Atmosphäre grossteils nur im Winter kälter ist als der Ozean und dieser nur dann Wärme abgeben kann. Der Effekt der AMOC ist deshalb vor allem im Winter wichtig für das Klima in Europa.

Wie der Klimawandel die Tiefenzirkulation beeinflusst

Mit dem Klimawandel ändern sich allerdings zwei wichtige Faktoren in den Regionen der Tiefenwasserbildung, die von entscheidender Bedeutung für dieses Absinken sind:

- Die Lufttemperatur: Sie steigt, wodurch der Ozean weniger Wärme an die Atmosphäre abgeben kann. Das Wasser bleibt wärmer und damit leichter.

- Der Salzgehalt: Grosse Teile des grönländischen Eisschilds schmelzen. Das Schmelzwasser fliesst ins Meer. Ausserdem, gibt es aufgrund der wärmeren Atmosphäre mehr Niederschlag. Beides bringt mehr Süsswasser in den Ozean, wo es den Salzgehalt des Wassers verdünnt und es ebenfalls leichter macht.

Diese Faktoren sorgen dafür, dass weniger Wasser in die Tiefe sinkt und die Thermohaline Zirkulation vor allem im Nordatlantik schwächer wird. Das bedeutet wiederum, dass weniger salzhaltiges Wasser aus dem Süden in den Nordatlantik gelangt. Dadurch wird die Strömung weiter geschwächt. Die Forschung hat gezeigt, dass es möglich ist, dass die Zirkulation unter bestimmten Umständen sehr schwach werden oder ganz zum Erliegen kommen («kollabieren») könnte. Rekonstruktionen des Klimas der Vergangenheit deuten darauf hin, dass abrupte Klimaschwankungen während der vergangenen Kaltzeit mit starken Änderungen der thermohalinen Zirkulation einhergingen.

Folgen einer Abschwächung der Zirkulation im Atlantik

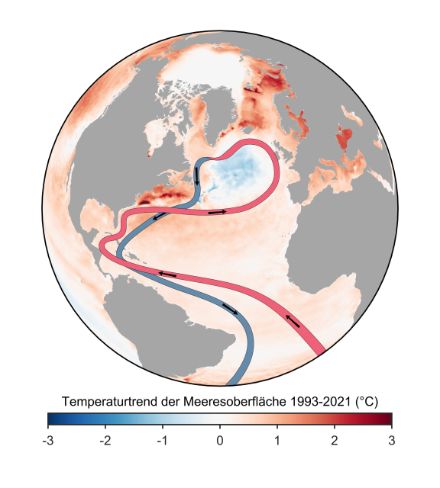

Eine Verlangsamung der Zirkulation hat wiederum Einfluss auf unser Klima. Durch eine verminderte Zufuhr von warmem subtropischen Wasser, kühlt der Nordatlantik ab. Schon heute wird eine lokale Abkühlung des Nordatlantiks beobachtet (siehe Abbildung 2). Wenn das Wasser kühler ist, gibt es in der Folge weniger Verdunstung und dadurch weniger Niederschlag über Europa.

Durch die Veränderung der Wärmeverteilung können auch gross-skalige Wettersysteme beeinflusst werden, so zum Beispiel der indische Monsun oder Niederschlag über der Sahel-Zone. Des Weiteren führt eine schwächere Strömung entlang der Ostküste Amerikas zu einem Anstieg des Meeresspiegels in dieser Region. Zusätzlich führt eine Verlangsamung der thermohalinen Zirkulation zu einer verminderten CO2-Aufnahme der Ozeane, da dieses in geringeren Mengen in die Tiefen des Ozeans transportiert wird.

Wie sieht die Zukunft aus?

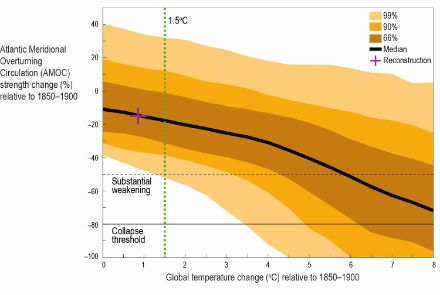

Der Weltklimarat IPCC schreibt in seinem 6. Weltklimabericht von 2021, dass es sehr wahrscheinlich ist (90-100%), dass die AMOC im 21. Jahrhundert schwächer wird und das auch mit starkem Klimaschutz. Unsicher bleibt dabei die Stärke der Abschwächung. Abbildung 3 zeigt, wie sich die AMOC mit zunehmender Temperatur verändert. Dabei sind die Unsicherheiten sehr gross, im Median zeigen die Modelle jedoch eine Abnahme der AMOC von etwa 20% unter Einhaltung des Pariser Klimaziels von 1.5°C Erwärmung. Der IPCC gibt mittleres Vertrauen in die Aussage an, dass die AMOC nicht vor 2100 kollabieren wird.

Direkte Beobachtungen der AMOC gibt es erst seit 2004. Das ist zu kurz, um damit Aussagen über die Entwicklung der AMOC zu machen. Allerdings nutzen Forscher andere Indikatoren dafür, wie zum Beispiel Ozeantemperaturen oder Sedimente am Ozeangrund. Dabei gibt es Hinweise für eine Verlangsamung und Destabilisierung der AMOC, welches Warnsignale eines Kollapses wären. Um aber gesicherte Aussagen über den Zustand und die Entwicklung der AMOC zu machen, müssen die Messungen im Nordatlantik weitergeführt und mehr Daten gesammelt werden.