Servicenavigation

Suche

Blitz und der darauffolgende Donner kennzeichnen Gewitter. Sie treten meist im Sommer auf, wenn die Sonneneinstrahlung zur Bildung mächtiger Wolken führt, welche als Cumulonimbus bekannt sind.

Wie es zur Bildung von Gewitterwolken kommt

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich Gewitterwolken bilden:

- Genügend Feuchtigkeit, damit sich durch Kondensation Wolkenteilchen entstehen

- eine potentiell instabile Schichtung der Luftmassen, um hinreichend starke Luftbewegungen zu ermöglichen (potentiell meint, dass ein zusätzlicher Auslöser nötig ist, damit es zur Instabilität kommt)

- ein Hebungsmechanismus, um die Entstehung einer Gewitterwolke einzuleiten (Trigger)

Aber warum und wann entstehen Cumulonimbus-Wolken? Die Ursache liegt in der vertikalen Schichtung der Luftmasse. In der Atmosphäre ist die Instabilität am grössten, wenn sehr warme und feuchte Luft in den unteren Schichten von kühlerer Luft überlagert wird. Dadurch kann die wärmere und leichtere Luft aufgrund des Archimedes-Effekt nach oben steigen. Beim Aufsteigen kühlt sich die Luft ab und kondensiert, wodurch die ersten Wolkentröpfchen entstehen. Wachsen diese weiter an, können sie auch wieder in Richtung Boden, als Regen, fallen.

Im Sommer entstehen durch die starke Sonneneinstrahlung sogenannte «thermische Blasen», die sich vom Boden lösen, in die Höhe steigen und zu einer Wolke kondensieren. Ist die vertikale Entwicklung gross genug kann sich daraus ein Gewitter entwickeln. Eine andere Situation, die zur Bildung von Cumulonimbus-Wolken führt, ist das Einströmen kälterer Luft, z. B. wenn eine Kaltfront vorbeizieht und die warme Luft durch die kältere Luft verdrängt und angehoben wird.

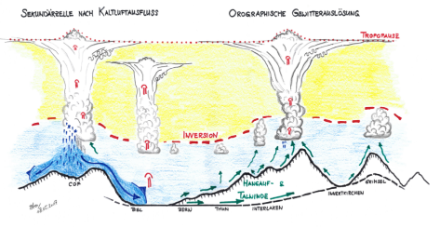

An Gewittertagen reichern sich in bodennahen Luftschichten oft grosse Mengen an Wasserdampf an. Die sich thermisch formierenden Quellwolken werden normalerweise durch eine Temperaturinversion am vertikalen Wachstum in die mittleren und höheren Stockwerke der Troposphäre (oberhalb 4 km) gehindert. Es bedarf deshalb eines zusätzlichen Mechanismus, um die zusätzlich benötige Energie zuzuführen, damit die Wolke diese Sperrschicht überwinden und in die höheren Luftschichten wachsen kann. In der Schweiz sorgen dafür meist Hangaufwinde und Talwinde in den Bergen.

Das erste Stadium in der Entwicklung eines Gewitters ist die einfache Cumulus Wolke (Cumulus humilis), bei der die Basis der Wolke im Allgemeinen breiter ist als ihre vertikale Ausdehnung. Das zweite Stadium ist der Cumulus mediocris, bei welcher die vertikale Ausdehnung ähnlich gross oder etwas grösser ist, als die horizontale Ausdehnung ihrer Basis. Dadurch erscheint die Wolke einen deutlichen Eindruck von Vertikalität vermittelt. Das dritte Entwicklungsstadium ist der Cumulus congestus, in der sich die ersten Niederschläge bilden und schwache Schauer unter der Wolke sichtbar sind.

Mit dem Auftreten der ersten Blitze ist das Gewitter geboren. Hierfür braucht es jedoch neben der Kondensation auch das Phänomen der Vereisung. Zu diesem Zeitpunkt hat die Wolke das Cumulonimbus-Stadium erreicht, das sich in verschiedenen Formen zeigen kann. Zu den wichtigsten gehört der Cumulonimbus calvus, welcher eine Runde, blumenkohlartige Spitze hat und typisch für die Sommermonate ist. Oder der bekanntere Amboss-Cumulonimbus. Die starken Aufwinde sorgen dafür, dass die Eiskristalle bis zur Tropopause gehoben werden. Hier dehnt sich der Aufwind horizontal aus und bildet den charakteristischen Amboss, der sich seitlich über Dutzende von Kilometern erstrecken kann.

Der Lebenszyklus einer Gewitterzelle lässt sich vereinfacht in drei Phasen darstellen: Entstehung, Reifephase und Auflösung.

Welche Rolle die Orografie bei der Entstehung von Gewittern spielt

In der Schweiz liefern mehrheitlich die Berge den zur Gewitterbildung erforderlichen Hebungsmechanismus (Trigger). Die Hangauf- und Talwinde pumpen die aufgewärmte Luft über dem Gebirgskörper in die Höhe und sorgen dafür, dass über den Kuppen, Kreten und Gipfeln verstärkt Luft zusammenfliesst (Konvergenz). Die stetig aufquellende Luft löst mit der Zeit die Inversion auf, so dass im Verlauf des Nachmittags die Gewittertürme in den Himmel wachsen, worauf sich in der Wolke grosse elektrische Spannungen aufbauen können.

Sind bereits Niederschlagsprozesse im Gang, übernimmt in einer zweiten Phase oft die sich ausbreitende Kaltluft die Rolle des Triggers. Die Kaltluft breitet sich bodennah seitwärts aus und hebt die Warmluft an. Durch diesen zusätzlichen Schub schaffen es anfänglich flache Quellwolken, eine vorhandene Inversion zu durchstossen und zu einer zweiten Gewitterzelle (Sekundärzelle) anzuwachsen.

Gewitterarten

Gewitter lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen, von denen jede mehrere verschiedene Untergruppen umfasst. Der einfachste Gewittertyp ist der oben zur Veranschaulichung der Entwicklungsstadien beschriebene, d. h. das einzellige Gewitter: ein Cumulonimbus mit einer eigenen inneren Dynamik, die durch Aufwinde gekennzeichnet ist, die warme, feuchte Luft nach oben tragen. Dieser Prozess kann zu einem strukturierten Gewitter mit Regen, Hagel oder Graupel führen. Diese Gewitter, die auch als Wärmegewitter bezeichnet werden, entwickeln sich typischerweise am späten Nachmittag hauptsächlich über dem Relief und treten als isolierte, runde Zellen auf. Sie dauern nicht lange (30-60 Minuten), können aber lokal starke Regenfälle verursachen.

Die zweite Gruppe von Gewittern sind Multizellen-Gewitter. Diese bestehen aus einer Ansammlung einzelner Zellen, die eine komplexere Struktur bilden. Auf dem meteorologischen Radar erscheinen sie als grosses „Niederschlagsfeld“ mit verschiedenen Intensitätsmaxima innerhalb dieses Feldes. Diese Gewitter, die aus mehreren interagierenden Zellen bestehen, sind weniger strukturiert aber langlebiger als einzellige Gewitter. Die Zellen können sich gegenseitig regenerieren und so die Intensität des Gewitters erhöhen. Sie können mehrere Stunden andauern und weisen verschiedene Untertypen auf, welche sich in Grösse und Form unterscheiden. Beispielsweise die Gewitterlinie (Englisch: Squall line) ist ein Multizellengewitter welches in der Schweiz vorkommen kann und schnell Gebiete wie das Mittelland oder das Tessin überqueren und zu Starkregen, Hagel und starken Windböen führen kann.

Die dritte Gruppe von Gewittern umfasst die Superzellen, die intensivste und heftigste Art von Gewitterstürmen. Diese Gewitter haben eine klar definierte Struktur, welche einer einzelnen Gewitterzelle ähnelt. Unterschied dabei ist jedoch, dass der Aufwind horizontal rotiert und so ein selbstregenerierendes System entsteht. Durch die Rotation werden die Aufwinde verstärkt, wodurch Superzellen sehr langlebig und heftig werden. Sie können Hunderte oder Tausende von Kilometern zurücklegen und mehrere Stunden andauern. Superzellen sind die zerstörerischsten Gewitter, die oft mit großem Hagel, hoher Blitzaktivität und sehr starken Windböen einhergehen. Zudem können auch Tornados entstehen, welche verheerende Auswirkungen haben. Tornados sind in der Schweiz sehr selten, wurden aber schon beobachtet, wenn auch in geringerem Ausmass als in den USA oder anderen Regionen Europas.

Abschließend sei noch erwähnt, dass Gewitter auch von Schnee begleitet werden können. Dies ist dann der Fall, wenn das Gewitter hauptsächlich durch einen ausgeprägten Kaltluftzustrom in der Höhe verursacht wird, so dass Schnee auch in tiefe Lagen fallen kann. Schneestürme sind im Flachland selten, in höheren Lagen im Frühjahr und Frühsommer häufiger. Sie treten vor allem im Spätwinter und im Frühjahr auf. In den Nordalpen sind sie in tiefen Lagen häufiger als auf der Alpensüdseite, wo solche Phänomene extrem selten sind.

Weshalb Gewitterprognosen anspruchsvoll sind

Die beschriebenen Zutaten und Vorgänge sind an Gewittertagen je nach Ort und Tageszeit unterschiedlich stark ausgeprägt und beeinflussen einander gegenseitig. Diese Faktoren richtig zu gewichten und somit eine präzise Prognose der Gewitterentwicklung zu erstellen, ist herausfordernd. Oft sind nur vage Aussagen auf regionalem Massstab und auf kurze Frist von wenigen Stunden bis Tagen möglich.