Servicenavigation

Suche

In der Schweiz lässt sich im Zeitraum 1981-2020 vor allem im Sommer eine Zunahme von Trockenheit feststellen. Dazu trägt zum einen eine leichte Abnahme der Niederschläge, zum anderen die erhöhte Verdunstung aufgrund der Erwärmung der letzten Jahrzehnte bei. Trockenheit und Nässe können für Pflanzen, Tiere und Menschen eine grosse Belastung darstellen. Ökosysteme sowie die Land-, Forst- und Energiewirtschaft sind je nach deren Dauer unterschiedlich stark betroffen. Deshalb ist es wichtig, laufend über einen möglichen Niederschlagsmangel oder -überschuss informiert zu sein und den Zustand der Böden zu kennen.

Relevante Informationen und Daten zu Trockenheit werden zentral auf einer Trockenheitsplattform online zur Verfügung gestellt. Informationen zur aktuellen Lage und zu aktuellen Warnungen finden Sie auf der Trockenheitsplattform. Zusätzlich zu den auf der Plattform verfügbaren regionalen Informationen berechnet MeteoSchweiz verschiedene Indizes auf Ebene der einzelnen Messstationen.

Niederschlags- und Wasserbilanzanomalie

Die drei Indikatoren SPI, Wasserbilanz und SPEI zeigen die Abweichungen der Niederschlagsmenge beziehungsweise der Wasserbilanz vom langjährigen Mittel über einen bestimmten Zeitraum an.

Standardized Precipitation Index (SPI)

Der SPI beschreibt, wie stark die Niederschlagsmenge im vergangenen Monat oder über längere Zeiträume vom langjährigen Mittel abweicht. Mit der Berechnung des SPI über verschieden lange Zeiträume (1, 3, 6 und 12 Monate) wird das Wasserdefizit auf unterschiedlich langen Zeitskalen beschrieben. Dies ist nützlich, weil die Auswirkungen von Trockenheit stark von deren Dauer abhängen. Die Vegetation und damit die Landwirtschaft reagiert zum Beispiel empfindlich auf Wasserdefizite über einen Zeitraum von 1-3 Monaten. Für die Wasserversorgung und die Energiewirtschaft sind üblicherweise längere Perioden entscheidend.

Wasserbilanz

Die Wasserbilanz ist definiert als Differenz von Niederschlagsmenge und potenzieller Evapotranspiration. In diesem Fall ist die Evapotranspiration allein durch meteorologische Grössen bedingt (Temperatur, Feuchte, Wind und Strahlung). Die Wasserbilanz aus Niederschlag und potenzieller Evapotranspiration wird deshalb auch als meteorologische Wasserbilanz bezeichnet. Positive Werte zeigen an, dass über den betrachteten Zeitraum mehr Niederschlag gefallen ist als in die Atmosphäre verdunstet wurde. Es handelt sich um eine absolute Grösse, im Gegensatz zum Indikator SPEI (siehe unten).

Die Evapotranspiration umfasst die Verdunstung von Wasser über die Blätter von Pflanzen (Transpiration) und die Verdunstung von allen anderen Oberflächen (Evaporation). Die Transpiration hängt vom Zustand und der Aktivität der Pflanzen ab. Sie variiert jahreszeitlich und hängt von der Dichte des Pflanzenbestandes und der Wasserversorgung der Vegetation ab, da die Pflanzen bei Wasserknappheit über die Spaltöffnungen die Wasserabgabe reduzieren können.

Die potenzielle Evapotranspiration ist die Evapotranspiration einer Referenz-Grasfläche, die optimal mit Wasser versorgt ist. Da hier die Vegetation exakt definiert ist, hängt die potenzielle Evapotranspiration nur vom Zustand der Atmosphäre ab. Sie ist bestimmt durch Temperatur, Sonneneinstrahlung, Feuchte und Windgeschwindigkeit.

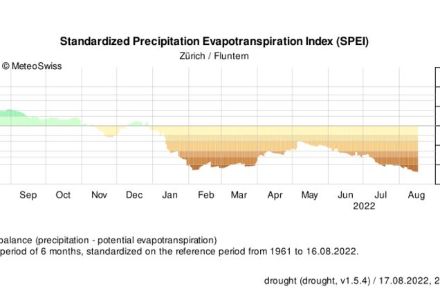

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI)

Der SPEI beschreibt, wie stark die Wasserbilanz im vergangenen Monat oder über längere Zeiträume vom langjährigen Mittel abweicht. Es handelt sich um eine relative Grösse: Die Wasserbilanz wird als Abweichung zum langjährigen Mittel angegeben.

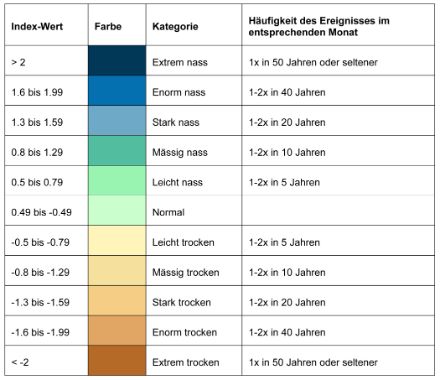

Zur Berechnung des SPI werden die Niederschlagssummen der gesamten Messreihe innerhalb eines Kalendermonats in eine Standard-Normalverteilung um Null transformiert. Aus den resultierenden Werten lässt sich damit direkt die Häufigkeit der Niederschlagsmenge im entsprechenden Monat innerhalb der gesamten Messreihe ableiten. So tritt etwa ein SPI-Wert von 1.64 oder -1.64 mit einer Häufigkeit von 5% auf, das heisst zweimal in 40 Jahren oder einmal in 20 Jahren.

Der SPEI wird analog zum SPI berechnet, wobei anstatt der Niederschlagssumme die Wasserbilanz benutzt wird.

Ein Vorteil der Standardisierung ist, dass sich die Bilanzen über verschieden lange Zeiträume mit dem gleichen Index einordnen lassen. Ein Niederschlags- oder Wasserbilanzdefizit von 30-40% kann über einen Zeitraum von einem Monat recht häufig auftreten. Über ein ganzes Jahr ist das gleiche Defizit aber etwas Aussergewöhnliches. Dies wird in den Indikatoren SPI und SPEI abgebildet.

Die Farben in den SPI- und SPEI-Grafiken sind gemäss den folgenden Kategorien festgelegt:

Bodenfeuchte-Indikatoren

Ein einfaches Bodenmodell erlaubt die Berechnung von Bodenfeuchte-Indikatoren. Dabei wird der Boden als Eimer behandelt: Niederschlag füllt den Eimer, die Evapotranspiration entnimmt Wasser. Aus den meteorologischen Grössen Niederschlag und potenzielle Evapotranspiration wird von Tag zu Tag die Bodenwasserbilanz gebildet. Ist der Eimer voll (der Boden wassergesättigt), gelangt Niederschlag nicht in den Boden, sondern fliesst oberflächlich ab. Ausserdem berücksichtigt das Modell, dass die Vegetation unterhalb einer bestimmten Bodenfeuchte weniger Wasser abgibt als bei optimaler Wasserversorgung. Die tatsächliche Evapotranspiration hängt dann von der Bodenfeuchte ab und ist kleiner als die potenzielle Evapotranspiration. Zur Bestimmung von Speicherfähigkeit und Wasserabgabe der Vegetation wird im Modell ein Boden mit mittleren Eigenschaften und Bewuchs mit Gras (dichter Bestand, kurz geschnitten) verwendet.

Verschiedene Indikatoren können mit diesem Modell berechnet werden:

- Bodenfeuchte-Indikator (Soil Moisture Index): Bodenfeuchte des Modellbodens in Volumenprozent

- Bodenwasser-Defizit (Soil Water Deficit): Nötige Niederschlagsmenge in mm, um den Boden mit Wasser zu sättigen

- Pflanzenwasserdefizit: Nötige Niederschlagsmenge in mm, um die optimale Bodenfeuchte für die Vegetation zu erreichen

- ARID (Agricultural Reference Index for Drought): Dürre-Indikator, der die Abweichung von tatsächlicher zu potenzieller Evapotranspiration misst, also das Wasserdefizit der Vegetation beschreibt. Er ist so definiert, dass er bei optimaler Wasserversorgung den Wert 0 und, wenn kein Wasser verfügbar ist, den Wert 1 erhält (1 – [tatsächliche Evapotranspiration/potenzielle Evapotranspiration]).

Literatur

- Begert M., Schlegel T., Kirchhofer W., 2005: Homogeneous Temperature and Precipitation Series of Switzerland from 1864 to 2000. International Journal of Climatology 25: 65-80. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.1118/pdf

- Frei, C. and Schär C., 2001: Detection probability of trends in rare events: Theory and application to heavy precipitation in the Alpine region. J. Climate 14: 1568-1584. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(2001)014<1568:DPOTIR>2.0.CO;2

- Kendall M.G., 1975: Rank Correlation Methods, Charles Griffin, London.

- Mann H.B., 1945: Nonparametric tests against trend. Econometrika 13:245-259.

- Sen P.K., 1968: Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association, 63, 1379-1389.

- Theil H., 1950: A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. Netherlands Akad. Wetensch. Proc., 53, pages: 386-392 (part I), 521-525 (part II), 1397-1412 (part III).

- Scherrer SC, Hirschi M, Spirig C, Maurer F and Kotlarski S 2022: Trends and drivers of recent summer drying in Switzerland, Environ. Res. Commun., 4, 025004,

https://doi.org/10.1088/2515-7620/ac4fb9