Servicenavigation

Suche

Ozon – Fluch und Segen

Was Ozon ist, warum es für die Menschen, Tiere und Pflanzen einerseits schädlich, andererseits aber auch lebensnotwendig ist, wurde an dieser Stelle bereits beschrieben: Ozon - der gefährliche Beschützer. Wir befassen uns in den folgenden Zeilen mit dem Verlauf des südhemisphärischen Ozonlochs im 2023.

Die Dicke der Ozonschicht wird in der Dobson-Einheit (DU) gemessen. Im Durchschnitt beträgt die Ozonschicht etwa 300 DU. Das entspricht einer rund 3 Millimeter dicken Schicht aus reinem Ozon. Von einem Ozonloch spricht man, wenn der Ozongehalt unter 220 DU sinkt.

Das südhemisphärische Ozonloch 2023

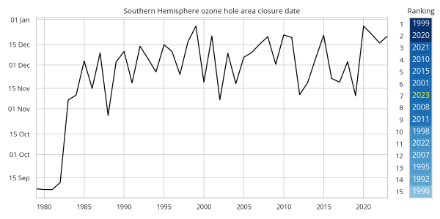

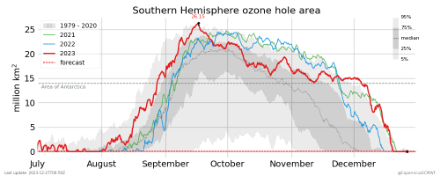

Das Ozonloch über der Antarktis hat sich in der letzten Saison Anfangs August 2023 unüblich früh gebildet und erreichte Mitte September die sechstgrösste Ausdehnung (über 26 Mio. km2), seit die Ozonlochbeobachtungen 1979 begonnen haben. Während es im Oktober 2023 wieder auf «üblichem» Kurs lag, blieb es im November und Dezember unüblich lange gross und schloss sich erst um den 20. Dezember 2023. Es war damit eines der am längsten beobachteten Ozonlöcher in der südpolaren Stratosphäre.

Wie kam es zu diesem Verlauf?

Forscher sind ob diesem Verlauf recht erstaunt. Es gibt jedoch Thesen, die als Erklärung herhalten könnten.

Einerseits ist bereits länger bekannt, dass durch die Klimaerwärmung die Luft am Boden bzw. in der Troposphäre wärmer, in der Stratosphäre jedoch kälter wird. Letzteres hat zwei Effekte:

- Der Polarwirbel ist stärker ausgebildet als sonst. Die Luft im Polarwirbel ist damit noch stärker (und evtl. länger) «gefangen» als sonst, es findet kein Austausch mit Luftmassen ausserhalb des Wirbels statt.

- Tiefere Temperaturen in der Stratosphäre begünstigen die Bildung von sogenannten Polaren Stratosphärenwolken (PSC), auch Perlmuttwolken genannt. Diese bilden sich bei besonders tiefen Temperaturen aus Wasserdampf und Salpetersäure.

Beide Effekte begünstigen einen verstärkten und frühen Ozonabbau, sobald im südhemisphärischen Spätwinter (August) die UV-Strahlung wieder die polare Stratosphäre über der Antarktis erreicht. Dann setzt die UV-Strahlung chemische Reaktionen in Gang, wobei Ozon zerstörende Substanzen (z.B. FCKW) quasi auf bzw. mit den PSCs reagieren und das Ozon abbauen.

Andererseits könnte der Ausbruch des südpazifischen Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai im Januar 2022 für die frühe Bildung des Ozonlochs im 2023 verantwortlich gewesen sein. Dieser schleuderte sehr viel Wasserdampf in die Stratosphäre (schätzungsweise 50 Millionen Tonnen), womit der Wasserdampfgehalt in der Stratosphäre um etwa 10 % stieg. Dort oben führte der Wasserdampfeintrag zu einer Abkühlung sowie zur vermehrten Bildung von PSCs. Die Folgen sind auch hier eine frühe und verstärkte Ozonzerstörung. Da Wasserdampf in der Stratosphäre sich lange halten kann, könnte der Ozon abbauende Effekt in den nächsten Jahren andauern.

Für den späten Zeitpunkt der Ozonloch-Schliessung könnte die sogenannte Antarktische Oszillation mitverantwortlich gewesen sein. Sie befand sich in einem positiven Modus: der Westwindgürtel um die Antarktis war stärker als normal, was stark vereinfacht gesagt den Effekt hervorgerufen haben könnte, dass sich die Erwärmung der Stratosphäre und damit den Abbau des Polarwirbels verzögerte.

Links

- Ozonbeobachtung

- Ozonmessung

- Ozone Hole Watch NASA (exerner Link, englisch)

- Monitoring of the ozone layer Copernicus (externer Link, englisch)