Servicenavigation

Suche

Die Beschleunigung

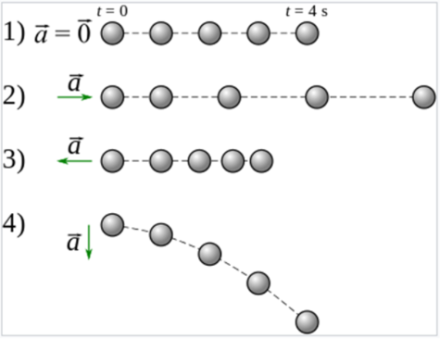

Bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, müssen wir zunächst den Begriff «Beschleunigung» definieren. Während wir unter Beschleunigung typischerweise die Erhöhung der Geschwindigkeit eines beweglichen Körpers (z.B. eines Fahrzeugs) verstehen, ist die physikalische Definition viel breiter gefasst. Denn sie umfasst alle Veränderungen der Geschwindigkeit sowie der Flugbahn eines beweglichen Körpers.

In der Meteorologie interessieren uns drei Arten von Beschleunigung:

- Die Beschleunigung, wie sie üblicherweise verstanden wird, d.h. wenn eine Kraft in dieselbe Richtung wirkt wie die Bewegung.

- Wenn die Kraft in die entgegengesetzte Richtung wie die Bewegung wirkt. In diesem Fall spricht man von einer negativen Beschleunigung oder einer Abbremsung (bzw. physikalisch von einer Verzögerung).

- Wenn die Kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt. In diesem Fall handelt es sich um eine Richtungsänderung, ohne dass sich die Geschwindigkeit ändert (z.B. erfahren wir bei einer Achterbahnfahrt in jeder Kurve eine Beschleunigung, obwohl die Geschwindigkeit konstant bleibt).

Wenn die Beschleunigung parallel zur Bewegungsrichtung verläuft, spricht man von Tangentialbeschleunigung; wenn sie senkrecht dazu verläuft von Zentripetalbeschleunigung.

Zur Erinnerung: Im zweiten Teil dieser Blogserie haben wir gezeigt, dass zentripetale und tangentiale Beschleunigungen mit Wirbelbewegungen verbunden sind. Mit anderen Worten: In einer Flüssigkeit sind Beschleunigung und Wirbel (Vortizität) eng miteinander verbunden.

Konvergenz und Divergenz

Würde sich die Erde nicht drehen, würden sich die Luftmassen geradlinig von hohem zu niedrigem Luftdruck bewegen. Da sich die Erde jedoch dreht, werden die Winde auf der Nordhalbkugel durch die Corioliskraft nach rechts abgelenkt, bis ein Gleichgewicht zwischen der Corioliskraft und der Druckgradientkraft erreicht ist. Der Wind verläuft dann parallel zu den Isobaren und dreht sich um die Tiefdruckgebiete, was als «geostrophischer Wind» bezeichnet wird.

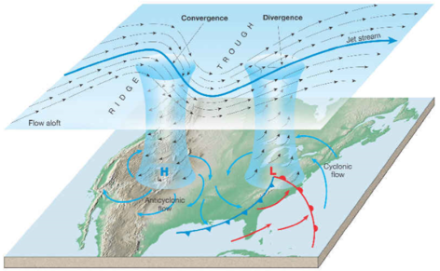

Dieses Gleichgewicht wird allerdings häufig gestört, insbesondere wenn eine Beschleunigung auf die Strömung einwirkt. In Bodennähe handelt es sich meist um eine Abbremsung, die durch die Reibung der Luftmasse an der Erdoberfläche verursacht wird. In der Höhe hingegen treten alle drei Arten der Beschleunigung auf: die eigentliche Beschleunigung (z.B. am Eingang des Jetstreams), die Abbremsung (z.B. am Ausgang des Jetstreams) und die Strömungskrümmung (positive oder negative Vortizität). Wenn das Gleichgewicht zwischen dem Druckgradienten und der Corioliskraft gestört ist und der Wind nicht mehr parallel zu den Isobaren verläuft, spricht man von «ageostrophischem Wind».

Konvergenz, Divergenz und Vertikalbewegungen

Wenn die Strömung vom geostrophischen Gleichgewicht abweicht, neigt sie dazu, an bestimmten Stellen zu konvergieren (Konvergenzzonen) und an anderen Stellen zu divergieren (Divergenzzonen). Befinden sich diese Zonen in der Nähe des «Deckels», d.h. der Tropopause (in den gemässigten Breiten etwa in 12 km Höhe), so kann die überschüssige Luft in den Konvergenzzonen nur nach unten entweichen, was zum Absinken (Subsidenz) und zur Abtrocknung der Luftmasse und schliesslich in Bodennähe zu Divergenz führt. Umgekehrt führt Divergenz in der Höhe zu grossräumiger Hebung, die Niederschläge und Gewitter begünstigt sowie zu Konvergenz in den unteren Luftschichten.

Aus meteorologischer Sicht sind die Divergenzzonen in der Nähe der Tropopause daher von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Aufwindzonen und damit Schlechtwettergebiete zu identifizieren.

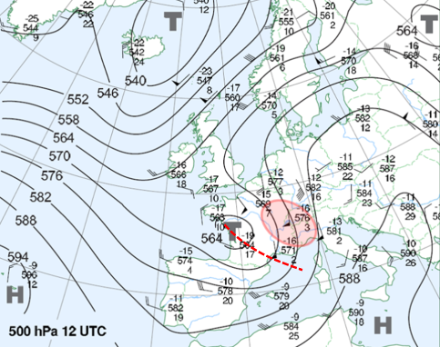

Es wurde mathematisch bewiesen (wir ersparen Ihnen an dieser Stelle die Beweisführung...), dass ageostrophische Bewegungen immer von rechts nach links des Beschleunigungsvektors der Luftmasse auftreten; daher befinden sich Konvergenz-/Subsidenzzonen links eines Jeteingangs und Divergenz-/Hebungszonen rechts davon. Am Jetausgang, wo eine negative Beschleunigung auftritt, ist es umgekehrt. In Gebieten, in denen die Strömung gekrümmt ist (zentripetale Beschleunigung), befinden sich stromabwärts der Tiefdruckrinne Divergenz-/Hebungszonen und stromaufwärts Konvergenz-/Subsidenzzonen.

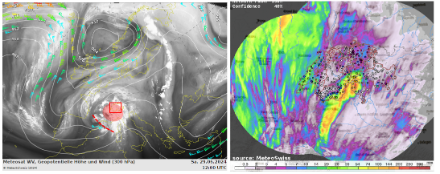

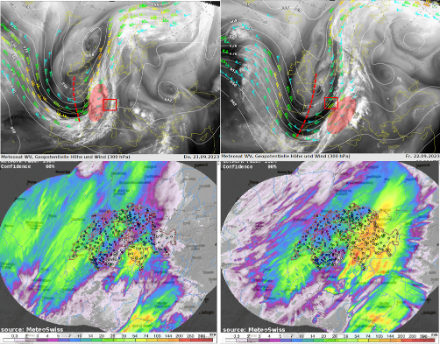

Abbildung 1 (Teaserbild) zeigt in Blau die wichtigsten Konvergenz-/Subsidenzzonen und in Orange die wichtigsten Divergenz-/Hebungszonen in Westeuropa für den 27. Oktober 2024 um 12 UTC.

Beispiele aus der Praxis

Divergenzzonen in der Höhe (englisch PVA-Zonen für «positive vorticity advection») sind unterschiedlich gross ausgeprägt. Im Sommer können kleine, schwach ausgeprägte Tiefdruckrinnen ausreichen, um Gewittern den nötigen Schub zu geben. Grosse Divergenzzonen, verbunden mit hoher Labilität und einer sehr feuchten Luftmasse, können hingegen zu ergiebigen Niederschlägen oder sehr heftigen Gewittern führen, so z.B. am 29. Juni 2024 (Unwetter im Wallis) oder am 20. Juni 2013, wo das Eidgenössische Turnfest in Biel stark getroffen wurde.

Fazit

Wettersysteme sind komplex und chaotisch. Um das eine oder andere Element hervorzuheben, wie wir es in dieser Blogserie zur allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre gemacht haben, muss man die Konzepte extrem vereinfachen. Auch wenn Ihnen die Theorie vielleicht kompliziert erscheinen mag, so ist sie dennoch weit davon entfernt, die Komplexität der Bewegungen in der Atmosphäre richtig darzustellen.

Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mit uns in die Grundlagen der Physik einzutauchen.

Im Folgenden finden Sie die Links zu den anderen Blogs dieser Serie und zu Artikeln, die sich mit ähnlichen Themen befassen:

- Die atmosphärische Zirkulation – Teil 1

- Die atmosphärische Zirkulation – Teil 2

- Die atmosphärische Zirkulation – Teil 3

- Die atmosphärische Zirkulation – Teil 4

- Komplizierte Welt der Mathematik

- Die Corioliskraft

Hinweis: Dieser Blog wurde ursprünglich auf Französisch publiziert.