Servicenavigation

Suche

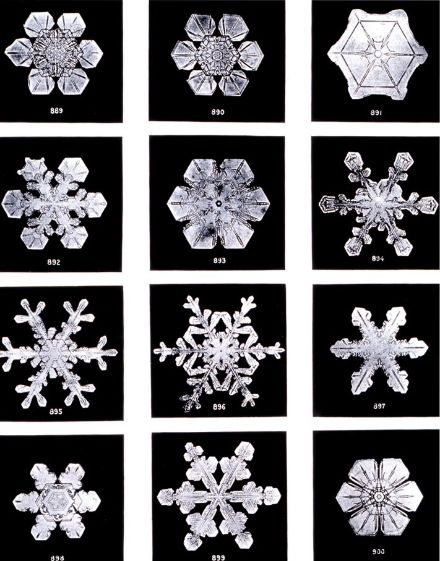

Schneeflocken und Eiskristalle

Schnee ist eine feste Form von Niederschlag: Eine Schneeflocke besteht aus mehreren sechseckigen Eiskristallen, deren Form je nach Wetterverhältnissen variiert. Wie sich die unterschiedlichen Eiskristalle bilden, hängt vor allem von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je nach Kombinationen der beiden Parameter entstehen Eiskristalle in Form von Stäbchen, Plättchen, Flocken mit sechs Armen, die kleinen Dachziegeln ähneln, oder dendritische Formen (Sterne).

Im Allgemeinen sprechen wir von Schnee, wenn der Durchmesser der Flocken mindestens einen Millimeter übersteigt.

Weichhagel und Schneekugel

Ab und zu können auch kleine weisse Kugeln vom Himmel fallen (vgl. Sagex/Styropor): Dieser Niederschlag wird als Weichhagel oder Schneekugeln bezeichnet. Im Gegensatz zu Hagelkörnern können diese Schneekugeln zusammengedrückt werden. Dieser Niederschlag kann im Winter und Frühling auftreten (warme, instabile Luftmasse mit hoher Luftfeuchtigkeit, konvektive Wetterlage). Schneekugeln entstehen, wenn große Schneeflocken aufeinanderprallen. Die äußersten "Äste" der Schneeflocken schmelzen und es bleibt ein kompakter Schneekern zurück.

Einfluss der atmosphärischen Verhältnisse auf die Eiskristalle

In der Atmosphäre (ca. 10 km Höhe) gibt es neben Wasserdampf auch Aerosole (Link Wetterlexikon Aerosole), die als Kondensationskerne wirken. Um diese Kerne kondensiert der Wasserdampf bei einem Temperaturrückgang: Kleine Tröpfchen entstehen – viel kleiner als Regentropfen. Liegt die Lufttemperatur unter null Grad, bildet sich anstelle eines Tröpfchens ein winziger Eiskristall (Gefrierkern). Eiskristalle, die sich miteinander verbinden, werden grösser und schwerer. Sobald sie ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, beginnen die Schneeflocken in Richtung Erdoberfläche zu fallen (Hydrometeoriten).

Am Anfang fällt der Eiskristall mit einer Geschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Sekunde. Auf langen Reise in Richtung Boden trifft der Eiskristall auf unterschiedliche Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse. Das führt dazu, dass er sich immer wieder verändert.

Schneedecke

Die Temperatur der Luft und der Bodenoberfläche sowie die Niederschlagsintensität beeinflussen, wie lange sich Schnee am Boden hält (negativen oder leicht positive Temperaturen) und wie hoch die Schneedecke wird. Je tiefer die Temperatur ist, desto leichter ist der Schnee und desto höher ist der Luftanteil der Schneedecke. Je höher die Temperatur ist, desto kompakter ist der Schnee und der Wassergehalt der Schneedecke höher.

Fällt der Schnee durch Luft mit einer positiven Temperatur, beginnt er zu schmelzen. Da die Flocken nicht alle mit derselben Geschwindigkeit schmelzen, gibt es eine Übergangszone zwischen Schnee und Regen. Die Höhe, auf der der Niederschlag zu je 50 Prozent aus Regen und Schnee besteht, wird im Wetterbericht Schneefallgrenze genannt.

Schneeweiss – Warum ist Schnee weiss?

Die Schneedecke besteht aus Millionen unterschiedlichen, transparenten Eiskristallen, die chaotisch angeordnet sind und keine Farbe absorbieren. Sie reflektieren und lenken die Sonnenstrahlen auf zufällige Weise ab und so entsteht eine diffuse Reflexion, die aus allen Farben des Spektrums besteht. Das menschliche Auge nimmt diese Reflexion als perfektes Weiss wahr.

Schneearten

Physikalisch gesehen handelt es sich bei Schneeflocken um gefrorenes Wasser in Form von winzigen Eiskristallen, die extravagante Formen haben können (vgl. oben). Die Anhäufung dieser Eiskristalle auf dem Boden bildet eine Schneedecke: Eine Schneedecke besteht aus unzähligen Schneeflocken.

Eine Schneedecke hat je nach Höhe, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt und anderen Umwelteinflüssen sehr unterschiedliche Eigenschaften. Sie kann weich, eisig, nass oder hart sein. Eine Analyse mit dem Mikroskop eröffnet eine andere Welt (Nivologie: genaue Untersuchung der Schnee-Eigenschaften).

- Dusting: Das bedeutet, dass die am Boden verbleibende Schneedecke dürftig ist. Bei Dusting denkt man vielleicht an Pulverschnee, aber in unseren Breiten wird der Begriff auch verwendet, wenn sich ein paar Zentimeter Nassschnee auf dem Boden ansammeln.

- Pulverschnee: Die Flocken fallen bei Temperaturen von 0- oder Minus-Grad auf kalten Boden. Es handelt sich um weichen Schnee, bei dem man nur mit dem Mund pusten muss und er fliegt davon.

- Schwerer Schnee: Die Schneeflocken fallen durch eine milde Luftmasse, schmelzen und werden «nass». Oder die Temperaturen steigen und Pulverschnee am Boden beginnt zu schmelzen (Schmelzprozess löst Befeuchtung der Schneedecke aus).

- Eisschnee: Eisschnee entsteht, sobald bei einem Temperaturrückgang (z.B. während der Nacht) eine feuchte, nasse Schneedecke gefriert. Es bilden sich erneut Eiskristalle in der Schneedecke. Am Ende des Prozesses wird dieser Schnee dann als umgewandelter Schnee bezeichnet, eine Klasse für sich: Der kontinuierliche Tag-Nacht-Zyklus und die Temperaturschwankungen wirken weiter und verändern diesen Schnee von Tag zu Tag.

- Harschschnee: Wind und Feuchtigkeit verändern den Schnee ständig. Daraus entsteht eine harte Kruste an der Oberfläche. (Ital. "l'è come carton").

- Sulzschnee: Wenn die Temperaturen steigen, dann bildet sich auf so manchen Skipisten und im Gelände der sogenannte Sulzschnee. Diese Art von Schnee ist oberflächlich aufgetauter, relativer feuchter Schnee; er ist weich, aber eher schwer. Er entsteht, wenn die Sonne den Schnee den Tag über wärmt. Weichen Sulz zu fahren kann Spass machen, wenn der Schnee noch nicht übermassig nass und schwer ist. Im Frühling findet sich in den Skigebieten oft Sulz – dieses Jahr gab es ihn aber wegen den sehr hohen Temperaturen sogar schon Anfang Januar.

- Nassschnee: Wenn auf eine bereits liegende Schneedecke Regen fällt, kann Nassschnee entstehen. Auch, wenn Schnee bei steigenden Temperaturen taut, bildet sich Nassschnee. Diese umgewandelte Art von Schnee hat einen hohen Wassergehalt und ist schwer.

- Firnschnee: Als Firn wird Schnee bezeichnet, der bereits mindestens ein Jahr alt ist und damit mindestens einen Sommer überstanden hat. Somit gibt es Firn nur im hohen Gebirge. Firn ist mehrjähriger Schnee, der noch nicht zu Gletschereis umgewandelt wurde. Er entsteht, wenn immer mehr Neuschnee auf eine bereits bestehende Schneeschicht fällt und Druck auf den alten Schnee ausübt. Wenn das Wetter nun warm wird und es taut, entstehen grössere Eiskristalle (Verfirnung). Warum suchen also alle Skitourengängerinnen und –gänger Firn? Weil im Volksmund mit Firnschnee auch die buttrig weiche Oberfläche auf hartem Grund genannt wird, die im Frühling im Tagesverlauf entsteht, wenn die Sonne die harte Schneeoberfläche aufweicht. Diese dünne Schneeschicht – eigentlich Sulzschnee (siehe oben) – ist sehr gut zu befahren.

- Altschnee: Im Gegensatz zu Neuschnee liegt Altschnee schon Wochen, Monate oder gar Jahre auf der Erde. Altschnee ist stark umgewandelter Schnee und ist in seiner Struktur und Dichte bereits deutlich verändert. Beispielsweise sind die Schneekristalle nicht mehr gut sichtbar und weniger verästelt.

Schneedeckenmessungen

An bestimmten Stationen des Messnetzes von MeteoSchweiz werden manuelle Messungen der Schneehöhe durchgeführt. Sie erfolgen morgens um 6 Uhr UTC (7 Uhr Ortszeit in der Winterzeit, 8 Uhr Ortszeit in der Sommerzeit). Gemessen wird die Gesamthöhe der Schneedecke sowie die Höhe des in den letzten 24 Stunden (von 6 Uhr bis 6 Uhr UTC) gefallenen Neuschnees.

Weitere Details zur manuellen Schneemessungen: Beobachterhandbuch von MeteoSchweiz ab Seite 195. Die im Text beschriebene Abendmessung wurde vor einigen Jahren eingestellt.

Die Alpen blockieren oft den Niederschlag. Bei einer nördlichen Höhenströmung zum Beispiel, kann es in den Bergen der Alpennordseite zu starken Schneefällen, mit rekordhohen Schneemengen, die im Winter oder am Frühlinganfang gemessen werden, kommen. Die grössten Schneehöhen werden in der Regel zwischen März und Mai erreicht, je nach Jahr und Höhenlage.

Einfluss der Erderwärmung

Auch wenn es immer noch Phasen mit starken Schneefällen gibt, hat der Anstieg der Durchschnittstemperatur in der Schweiz einen merklichen Einfluss auf den Schneefall, vor allem in tiefen Lagen. Dies zeigen die Klimaindikatoren zu Neuschneetagen und zur Anzahl der Tage mit Schneedecke.

Warnungen vor Starkschneefällen

Werden Schneefälle prognostiziert, werden Warnungen der Stufe 2 bis 5, je nachdem welche Mengen erwartet werden, ausgegeben. Für die Berge (oberhalb von 800 m auf der Alpennordseite und oberhalb von 1600 m auf der Alpensüdseite) gelten höhere Warnschwellenwerte, da Schneefälle dort häufiger und ergiebiger auftreten als im Flachland. Für die tiefen Lagen liegen die Schwellenwerte für die Deutschschweiz und die Region Freiburg etwas höher, da es dort öfter zu Schneefällen bis ins Flachland kommt als in den übrigen Niederungen der Schweiz. Liegen die erwarteten Schneemengen unterhalb des Warnschwellenwertes der Stufe 2 für Schneefälle, werden Warnungen der Stufe 2 für Strassenglätte ausgegeben. Wird vor Starkschneefällen oder Strassenglätte gewarnt, ist es wichtig, die Verhaltensempfehlungen zu befolgen.