Servicenavigation

Suche

Städte sind dichter bebaut, die Bodenoberfläche ist stärker versiegelt als das Umland, zudem werden in Städten mehr Schadstoffe und Abwärme ausgestossen. Dies führt zu einem veränderten Lokalklima, und zwar hinsichtlich Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Strahlung und Wind wie auch Luftqualität und Lärm.

Die städtische Wärmeinsel

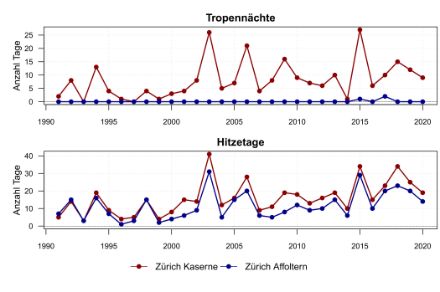

Die sogenannte städtische Wärmeinsel ist ein typisches Merkmal des Stadtklimas und ist je nach der Grösse der Stadt und ihrer Struktur (Bebauungsmaterial und -dichte, Vegetationsanteil, Durchlüftung) unterschiedlich stark ausgeprägt. Die städtische Wärmeinsel tritt während des ganzen Jahres auf. Der grösste Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland wird jedoch im Sommer erreicht und ist nachts besonders stark ausgeprägt. In Schweizer Städten liegt die Nachttemperatur bis zu 5-7 °C höher als im ländlich geprägten Umland. Tagsüber sind die Unterschiede zwischen Stadt und Umland meist geringer und die Lufttemperaturen in den Städten oft nur wenig erhöht. Deshalb ist in Städten die Anzahl der Tropennächte (Tagesminimumtemperatur 20 °C oder mehr) deutlich grösser als im Umland, während die Anzahl der Hitzetage (Tage mit einer Maximaltemperatur von 30 °C oder mehr) nur wenig erhöht ist. In Strassenschluchten oder auf vegetationslosen Plätzen kann jedoch auch die Tagestemperatur in der Stadt deutlich höher sein als im Umland.

Der städtische Wärmeinseleffekt hat folgende Ursachen:

- Bausubstanz ist ein hervorragender Wärmespeicher, wodurch sich Städte im Vergleich zum Umland tagsüber stärker aufwärmen und nachts langsamer abkühlen.

- Aufgrund der zahlreichen, dicht aneinander gestellten Gebäude und des grossen Anteils versiegelter Flächen ist die Belüftung der Stadt und damit der Abtransport von Wärme und die Wärmeabstrahlung eingeschränkt.

- Vegetation und natürlicher Boden im Umland haben einen kühlenden Effekt, da der Umgebungsluft über die Verdunstung Wärme entzogen wird. In Städten sind die Böden hingegen zu einem grossen Teil versiegelt und die Speicherung von Niederschlag im Boden erschwert, sodass dieser Temperaturausgleich weitgehend fehlt.

- Der menschliche Ausstoss von Schadstoffen in Städten (zum Beispiel durch den Verkehr) vermindert die Abstrahlung zusätzlich. Eine weitere Wärmequelle ist die Abwärme von Heizungen, Kühlsystemen und anderen technischen Anlagen.

Die städtische Wärmeinsel ist während Hochdruckwetter am grössten, das heisst bei windschwachen, bewölkungsarmen und strahlungsintensiven Wetterlagen. Dies ist besonders während Hitzeperioden der Fall.

Vor allem die erhöhten nächtlichen Temperaturen in den Städten stellen eine gesundheitliche Belastung für die Menschen dar, die in Städten leben. Wenn die Nächte nicht ausreichend kühl sind, kann sich der Körper kaum erholen und auch die Hitzebelastung am Tag schlechter verkraften. Um negative Folgen abzuwenden oder einzudämmen, sind städteplanerische und architektonische Massnahmen sowie rechtzeitige und effektive Warnungen vor Hitzeperioden wichtig, dies in engem Kontakt mit den städtischen und kantonalen Behörden. MeteoSchweiz weist bei Hitzewarnungen auf die grössere Hitzebelastung in den Städten hin. Die Kantone und die grossen Städte haben Hitzepläne erarbeitet und setzen bereits Massnahmen zur Anpassung und Minderung der Folgen um.

Hier finden Sie Berichte zur Hitze in Städten und Grundlagen für Anpassungsmassnahmen basierend auf früheren Schweizer Klimaszenarien:

Messungen in der Stadt

In den letzten Jahren wurden Messnetze mit Wetterstationen in Städten deutlich ausgebaut, um genauere Angaben über die Intensität und die zeitliche und räumliche Verteilung der städtischen Wärmebelastung zu erhalten. Die Daten haben einen grossen Nutzen als Planungsgrundlage für eine klimaangepasste Stadtentwicklung. Sie ermöglichen beispielsweise die gezielte Planung von Massnahmen, um städtische Wärmeinsel vermindern zu können. Diese Messnetze und einzelne Messstationen werden von den Städten, Kantonen, Universitäten oder Privatpersonen betrieben. MeteoSchweiz betreibt selbst keine Messstationen in den Städten, da hier die international vorgeschriebenen Messbedingungen (vor allem eine relativ freie und natürliche Umgebung) nicht gegeben sind.

Mit dem Vergleich von zwei nahe gelegenen Messstationen - eine in der Stadt und eine im ländlichen Stadtumland - lässt sich die städtische Wärmeinsel tagesaktuell aufzeigen. Ein Stationspaar, das diese Ausprägung in Zürich zeigt, sind die ländliche Station Zürich-Affoltern von MeteoSchweiz und die städtische Station Zürich-Kaserne des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) des Bundesamts für Umwelt (BAFU).

Die städtische Hitzebelastung in Zukunft

Als Folge des globalen Klimawandels nimmt die Hitzebelastung für Städterinnen und Städter immer mehr zu. Angesichts des grossen und weltweit wachsenden Anteils der Stadtbevölkerung ist es unerlässlich, die zukünftigen Klimabedingungen in städtischen Umgebungen zu verstehen. Nur so können wirksame und auf städtische Gebiete zugeschnittene Minderungs- und Anpassungsstrategien entwickelt werden.

Im Rahmen der aktuellen Klimaszenarien CH2025 zeigt MeteoSchweiz auch die mögliche zukünftige Entwicklung ausgewählter Klimaindikatoren in fünf Schweizer Städten: Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich. Für diese Städte werden Klimaprojektionen für ländliche und innerstädtische Stationen ermittelt. Damit lässt sich die erhöhte zukünftige Hitzebelastung in den Städten verdeutlichen.

Obwohl die mittlere Erwärmung in städtischen und ländlichen Gebieten ähnlich verläuft, werden die meisten städtischen Gebiete stärker von den steigenden Temperaturen betroffen sein als ihre ländliche Umgebung. Dies lässt sich beispielsweise anhand der steigenden Anzahl von Tropennächten pro Jahr oder der steigenden Temperatur der wärmsten Nacht des Jahres gut darstellen. So wurden im Zeitraum 1991-2020 an der städtischen Station Zürich Kaserne im Durchschnitt acht Tropennächte pro Jahr beobachtet, an der weniger zentral und erhöht gelegenen Station Zürich/Fluntern dagegen nur eine. Bei einer globalen Erwärmung von 3 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit – in einer sogenannten 3-Grad-Welt (GWL3.0) – wären in Zürich/Fluntern im Durchschnitt etwa 18 Tropennächte und in der Zürcher Innenstadt sogar 41 Tropennächte pro Jahr zu erwarten. In Extremjahren sind die Zahlen sogar deutlich höher. Vier weitere untersuchte Schweizer Städte (Basel, Bern, Genf, und Lausanne) weisen eine ähnliche Tendenz auf.

Der städtische Wärmeinseleffekt zeigt sich auch in der projizierten Erhöhung der Temperatur der wärmsten Nacht des Jahres. Im heutigen Klima (1991-2020) liegt diese Temperatur beispielsweise bei 22,3°C an der städtischen Station Zürich Kaserne und bei 19,6°C an der weniger zentral gelegenen Station Zürich/Fluntern, also knapp unter der Schwelle von 20°C, ab der eine Tropennacht definiert ist. In einer 3-Grad-Welt steigt die Temperatur der wärmsten Nacht im Jahr in Zürich Kaserne auf 25.6 °C und in Zürich/Fluntern auf 23.2 °C. Eine ähnliche Tendenz kann auch für die weiteren vier untersuchten Schweizer Städte (Basel, Bern, Genf, und Lausanne) nachgewiesen werden.

Die Hitzebelastung kann innerhalb einer Stadt je nach Standort sehr unterschiedlich ausfallen. Dies hängt stark vom Anteil bebauter Flächen sowie von der genauen Struktur der grünen und versiegelten Bodenoberflächen innerhalb der Stadt ab. Dies zeigt auch eine Fallstudie der Stadt Bern sehr deutlich. An 55 Messstationen innerhalb der Stadt wurden über mehrere Sommer im Zeitraum 2018-2024 die Temperaturen gemessen. Diese Messdaten zeigen, dass im Zeitraum 2018-2024 im Umland fast keine Tropennächte beobachtet wurden, in der Innenstadt hingegen bis zu fünf pro Jahr. Mithilfe dieser Daten können auch zukünftige Klimaprojektionen für Innenstädte erstellt werden. Wie die Fallstudie zeigt, wären die Tropennächte in den versiegelten und verdichteten Stadtgebieten, wie der Innenstadt, im zukünftigen Klima doppelt so häufig zu erwarten wie in grünen Stadtflächen, beispielweise in Parks und Wäldern. In einer 3-Grad Welt wären in begrünten Berner Stadtflächen bis zu zehn und in der Innenstadt bis zu 21 Tropennächte pro Jahr zu erwarten.

Die immer stärkere Hitzebelastung zeigt sich auch gut anhand der Tage, an denen die Tagesmitteltemperatur mindestens 25°C beträgt. Für einzelne solcher Tage wird im heutigen Klima von MeteoSchweiz eine Hitzewarnung der Stufe 2 ausgegeben. Beträgt die Tagesmitteltemperatur mindestens 25°C über eine Periode von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen, wird für diese Tage eine Hitzewarnung der Stufe 3 ausgegeben. Diese Hitzewarnstufen werden jeweils für die gesamte Region ausgegeben, in der die prognostizierte Temperatur den Schwellenwert erreicht. Auch für das zukünftige Klima lassen sich die Tage mit einer theoretischen Hitzewarnung projizieren, indem die Anzahl der Tage, die die jeweiligen Schwellenwerte erreichen können, aus den Szenarien ermittelt wird.

Wie die Beobachtungen zeigen, gibt es in der Schweiz im aktuellen Klima kaum Tage mit einer Hitzewarnung der Stufe 3. Bis zu drei solcher Tage sind vor allem in den Agglomerationen zu erwarten. Die Simulationen der Klimamodelle zeigen, dass man im zukünftigen Klima dagegen mit einer deutlich höheren Anzahl solcher Tage rechnen muss: In einer 1,5-Grad-Welt sind es bis zu zehn Tage und in einer 3-Grad-Welt bis zu 20 Tage. Zudem werden grössere Regionen die Schwellenwerte für eine Hitzewarnung der Stufe 3 erreichen. In einer 3-Grad-Welt wären fast die gesamte West-, Nord- und Nordostschweiz, Tessin sowie die Täler in Wallis betroffen.

Die Anzahl der Tage, an denen die Tagesmitteltemperatur über eine Periode von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 25°C beträgt, lässt sich auch für die Stationspaare in fünf Schweizer Städten ermitteln. Dies ermöglicht es, die verlängerte Hitzebelastung in den Städten genauer nachzuweisen und mit der Hitzebelastung in ihrem ländlichen Umfeld zu vergleichen. Zum Beispiel liegt der heutige Durchschnitt (Referenzperiode 1991-2020) solcher Tage im ländlicheren Zürich/Fluntern bei rund einem Tag pro Jahr. In einer 1,5-Grad-Welt wären ca. drei Tage und in einer 3-Grad-Welt sogar 12 Tage pro Jahr zu erwarten. Im städtischen Umfeld der Station Zürich Kaserne muss man im heutigen Klima durchschnittlich mit bis zu vier solcher Tage im Jahr rechnen. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 °C und 3 °C würde sich diese Anzahl auf etwa acht bzw. 23 Tage pro Jahr erhöhen. In den vier anderen Schweizer Städten (Basel, Bern, Genf, und Lausanne) ist eine ähnliche Tendenz zu beobachten (siehe Tabelle).

Anzahl Hitzewarntage (Stufe 3) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Referenzperiode 1991-2020 | GWL1.5 | GWL3.0 | ||||

| Umland | Innenstadt | Umland | Innenstadt | Umland | Innenstadt | |

| Basel | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 |

| Bern | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 |

| Genf | 2 | 8 | 6 | 11 | 19 | 28 |

| Lausanne | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | 23 |

| Zürich | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 |

Durchschnittliche Anzahl der Tage mit einer Tagesmitteltemperatur ≥25°C über eine Periode von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen für fünf Städten im heutigen (1991-2020) und im zukünftigen Klima bei GWL1.5 und GWL3.0 (jeweils Median).