Servicenavigation

Suche

Im Fokus

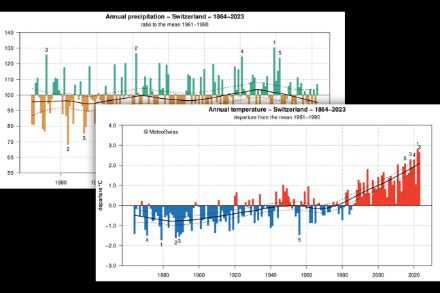

- Im Sommer wird eine ausgeprägtere Erwärmung als in den anderen Jahreszeiten beobachtet. Die Höchsttemperatur steigt deutlich stärker als die Jahresmitteltemperatur.

- Von 1901 bis 2024 stieg die höchste jährliche Tagesmaximumtemperatur um 3,4 Grad Celsius an. Der höchste 7-tätige Durchschnitt der Tagesmaximumtemperaturen nahm im gleichen Zeitraum sogar um 3,7 Grad Celsius zu.

- In Zukunft werden die jährlichen Höchsttemperaturen mit weiterer globaler Erwärmung deutlich ansteigen. Die Temperatur des wärmsten Tages im Jahr steigt bei einer globalen Erwärmung von 3 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit um weitere 4,4 Grad Celsius im Vergleich zur Periode 1991–2020 an.

Extreme Hitze am Tag und fehlende nächtliche Abkühlung belasten den Körper und beeinträchtigen die Gesundheit, insbesondere von älteren und kranken Personen und Kleinkindern. Durch Hitze am Tag sind körperliche und geistige Arbeit erschwert, bestehende Erkrankungen wie Herz-, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen können verstärkt werden. Im schlimmsten Fall können Hitzeperioden bis zum Tod führen. Darüber hinaus wirken sich Hitzeereignisse auch auf Infrastruktursysteme, den Energiesektor sowie die Land- und Forstwirtschaft aus.

Auf der Webseite des National Centre for Climate Services NCCS finden Sie weitere Informationen zu Auswirkungen des Klimawandels und Massnahmen in verschiedenen Sektoren.

Beobachtete Zunahme von Hitze

Mit der starken Erwärmung in der Schweiz gehen auch eine Zunahme von Hitzeextremen und das Auftreten neuer Hitzerekorde einher. Temperaturen, die früher sehr selten und extrem waren, treten heute deutlich häufiger auf.

Aus den Beobachtungen an den vier Messstationen in Zürich, Genf, Basel und Bern geht hervor, dass die höchste jährliche Tagesmaximumtemperatur von 1901 bis 2024 um 3,4 Grad Celsius anstieg. Der höchste 7-tätige Durchschnitt der Tagesmaximumtemperaturen nahm im gleichen Zeitraum sogar um 3,7 Grad Celsius zu. Auch viele Hitzeindikatoren, wie die Anzahl Hitzetage, zeigen in der Schweiz eine deutliche Zunahme. Dies wird durch das Beispiel der Messstation Luzern verdeutlicht: Bis Anfang der 1980er-Jahre traten maximal 10 Hitzetage pro Jahr auf, heute entspricht dies etwa dem Durchschnitt. Seit 1981 gab es in Luzern kein Jahr mehr ohne Hitzetag.

Die Ergebnisse von Klima CH2025 zeigen, dass im heutigen Klima sogar noch deutlich höhere Maximaltemperaturen möglich wären. Bei einem sehr unwahrscheinlichen, aber physikalisch möglichen Extremereignis könnten die aktuellen Temperaturrekorde (Stand 2025) um 5 bis 7 Grad Celsius übertroffen werden.

Der beobachtete Anstieg der wärmsten Nächte ist noch ausgeprägter als der der beobachteten wärmsten Tage. Die fünf höchsten Tagesminimumtemperaturen seit Messbeginn traten alle in den letzten zehn Jahren auf. An den vier Messstationen in Zürich, Genf, Basel und Bern stieg die höchste Tagesminimumtemperatur zwischen 1901 und 2024 im Durchschnitt um 4,5 Grad Celsius an. Für den höchsten 7-tägigen Durchschnitt der Tagesminimumtemperaturen sind es sogar 4,6 Grad Celsius. Die Anzahl Tropennächte zeigt ebenfalls eine Zunahme, wie hier am Beispiel von Neuchâtel ersichtlich.

Mit den häufigeren und zunehmend intensiveren Hitzeperioden hat der Kühlbedarf in den letzten Jahrzehnten insbesondere in tiefen Lagen zugenommen. Beispielsweise in Genf / Cointrin ist die Anzahl Kühltage und Kühlgradtage seit den 1960er Jahren deutlich angestiegen.

Die Hitzebelastung ist in städtischen Gebieten besonders ausgeprägt, da der Wärmeinseleffekt dort zusätzlich die nächtliche Abkühlung reduziert. Die Hitzebelastung im städtischen Raum wird hier im Detail erläutert.

Hitze künftig noch häufiger und intensiver

In Zukunft muss die Schweiz mit deutlich häufigeren und intensiveren Hitzeereignissen rechnen. Der Anstieg der Hitzeextreme in der Schweiz ist deutlich grösser als die mittlere Temperaturzunahme im Sommer. Die jährlichen Höchsttemperaturen werden mit zunehmender globaler Erwärmung deutlich ansteigen. Bei einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit – in einer sogenannten 1,5-Grad-Welt (GWL1.5) – wird der wärmste Tag des Jahres in der Schweiz um 1,5 Grad Celsius (0,6 bis 2,7 Grad Celsius) wärmer sein als in der Referenzperiode 1991-2020. Eine 1,5-Grad-Welt steht unmittelbar bevor. In einer 3-Grad-Welt (GWL3.0) wird der wärmste Tag um 4,4 Grad Celsius (2,4 bis 6,8 Grad Celsius) wärmer sein. Beispielsweise bedeutet dies in einer 3-Grad-Welt eine Tageshöchsttemperatur an der Station Basel (Binningen) von 38,8 Grad Celsius anstatt 34,4 Grad Celsius in der Referenzperiode 1991-2020. Die höchste Tagesminimumtemperatur im Jahr wird in einer 1,5-Grad-Welt um 1,1 Grad Celsius (0,6 bis 2,3 Grad Celsius) respektive in einer 3-Grad-Welt um 3,8 Grad Celsius (2,3 bis 5,1 Grad Celsius) wärmer sein.

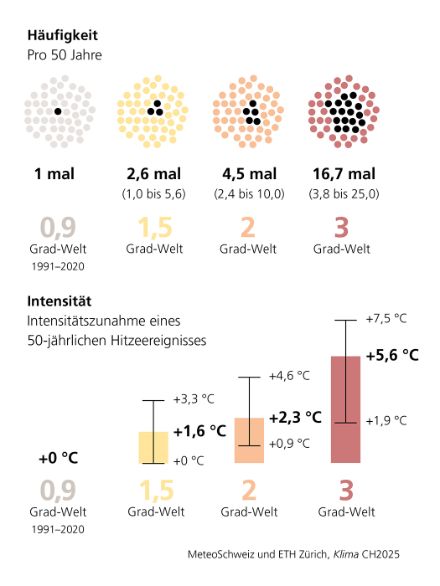

Die Häufigkeit sowie die Intensität extremer Temperaturen werden deutlich zunehmen. Extrem heisse Tage, die heute nur alle 50 Jahre auftreten, werden in einer 1,5-Grad-Welt etwa 2,6-mal häufiger und in einer 3-Grad-Welt etwa 17-mal häufiger. Auch die Intensität solcher extrem heissen Tage zeigt einen deutlichen Anstieg. Bei Hitzeereignissen, die einmal alle 50 Jahre auftreten, ist die Temperatur in einer 1,5-Grad-Welt um 1,6 Grad Celsius höher und in einer 3-Grad-Welt um 5,6 Grad Celsius höher als in der Referenzperiode 1991-2020.

Der 50-jährliche Wiederkehrwert beschreibt den Schwellenwert der Temperatur eines extrem heissen Tages, welcher durchschnittlich einmal in 50 Jahren überschritten wird. Er dient als Mass für extreme Hitzeereignisse, die zwar selten auftreten, aber unter anderem für die Gesundheit eine grosse Belastung darstellen. Anhand von 50-jährlichen Wiederkehrwerten können Aussagen dazu gemacht werden, wie sich die Intensität und Häufigkeit von extremen Wetterereignissen mit weiterer globaler Erwärmung verändern.

Hitzetage und Tropennächte werden mit zunehmender Erwärmung deutlich häufiger auftreten als bisher. Besonders betroffen sind tiefe Lagen und städtische Gebiete. Jedoch werden auch Regionen in den Alpen und Voralpen, in denen bisher keine Tropennächte oder Hitzetage beobachtet wurden, in Zukunft von Hitze betroffen sein. Wenn ein Hitzeereignis gleichzeitig mit einer ausgeprägten Trockenheit auftritt, kann dies zu weiteren Herausforderungen führen.

Die häufigeren und intensiveren Hitzeperioden führen künftig zu einem höheren Energiebedarf für die Gebäudekühlung. In Genf / Cointrin liegt die durchschnittliche Anzahl Kühltage pro Jahr in der Referenzperiode 1991-2020 bei rund 72 Kühltagen und die Kühlgradtage bei 216 Grad Celsius. In einer 3-Grad-Welt wären es im Mittel 115 Kühltage pro Jahr, die Kühlgradtage würden sich mit 543 Grad Celsius mehr als verdoppeln.