Servicenavigation

Suche

Im Fokus

- Die Auswirkungen des globalen Temperaturanstiegs sind regional unterschiedlich. Die Schweiz mit ihrer geographischen Lage zählt zu den besonders stark betroffenen Regionen der Klimaerwärmung.

- Global hat sich die Temperatur seit vorindustrieller Zeit bis 2024 um 1,3 bis 1,4 Grad Celsius erhöht, in der Schweiz sogar um rund 2,9 Grad Celsius.

- Das Klima der Schweiz wird sich auch zukünftig stärker erwärmen als das globale Mittel. Bei einer globalen Erwärmung von 3 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit ist in der Schweiz eine Temperaturzunahme von 4,3 bis 5,7 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu erwarten.

- Die Temperaturzunahme betrifft alle Jahreszeiten. Am stärksten zeigt sie sich im Sommer.

Veränderungen der Durchschnittstemperatur haben unter anderem einen Einfluss auf Landwirtschaft, Energiebedarf, Gesundheit, Tourismus und die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten. Die ganzjährige Erwärmung führt zu einer Verschiebung von Vegetationszeiten und Erntezeitpunkten, höherem Kühl- und rückläufigem Heizenergiebedarf, erhöhter Hitzebelastung sowie zur Ausbreitung wärmeliebender und dem Rückgang kälteangepasster Tier- und Pflanzenarten.

Auf der Webseite des National Centre for Climate Services NCCS finden Sie weitere Informationen zu Auswirkungen des Klimawandels und Massnahmen in verschiedenen Sektoren.

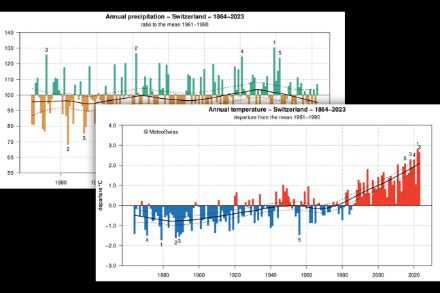

Beobachtete mittlere Temperaturveränderungen

Global hat sich die Temperatur seit vorindustrieller Zeit bis zur Referenzperiode 1991–2020 um 0,9 Grad Celsius erhöht. Die globalen Temperaturen sind seit 1991–2020 weiter gestiegen und liegen aktuell 1,3 bis 1,4 Grad über dem vorindustriellen Niveau - bereits jetzt fast auf Höhe der vereinbarten Klimaziele.

Die beobachtete Erwärmung in der Schweiz ist doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt: Die beobachtete Erwärmung beträgt in der Schweiz rund 2 Grad Celsius bis zur Referenzperiode 1991–2020 und etwa 2,9 Grad Celsius bis 2024. Seit den 1960er Jahren war jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige. Nördlich der Alpen fiel der Anstieg etwas stärker aus als in den Alpen und im Süden. Abgesehen davon gibt es bei den Jahresmittelwerten keine grösseren räumlichen Unterschiede im Erwärmungstrend. Gemäss dem aktuellen Stand der weltweiten Klimaforschung ist klar, dass sich diese Entwicklung nur erklären lässt, wenn man den Beitrag des Menschen zum Anstieg der globalen Treibhausgaskonzentrationen berücksichtigt.

Je nach Jahreszeit unterschiedlich starke Erwärmung

Betrachtet man die einzelnen Jahreszeiten, zeigen sich markante regionale Unterschiede im Erwärmungstrend. Während sich im Winter die tiefen Lagen des Mittellandes stärker erwärmten als die Bergregionen, zeigt sich im Sommer das umgekehrte Bild. Im Frühling und Herbst erwärmten sich alle Regionen ähnlich stark, wobei die Temperatur im Herbst in den meisten Gebieten stärker stieg als im Frühling.

Im Herbst und Winter haben sich die Temperaturen seit Messbeginn recht ähnlich entwickelt:

- Die Wintertemperatur lag zwischen ca. 1885 und 1895, die Herbsttemperatur zwischen 1875 und 1920 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau.

- Im Winter war von 1900 bis 1970 ein auffallend ruhiger Verlauf ohne klaren Trend zu beobachten, im Herbst von 1920 bis 1980.

- In den Jahren 1987 und 1988 erfolgte ein sprungartiger Wechsel zu einer ausgeprägten Warmwinterphase. Im Herbst ist es eher eine allmähliche Zunahme in den 1980er Jahren.

- Seit Ende des 20. Jahrhunderts traten keine sehr tiefen Herbst- und Wintertemperaturen mehr auf.

Im Frühling und im Sommer verlief die Temperaturentwicklung sehr ähnlich:

- Die 1940er Jahre waren überdurchschnittlich warm.

- Zwischen 1960 und 1980 verliefen die Temperaturen gleichmässig.

- Im Lauf der 1980er Jahre erhöhten sich die Temperaturen deutlich und verbleiben seither auf hohem Niveau.

Zukünftige Temperaturveränderung

Änderung der Jahresmitteltemperatur

Die Klimaszenarien zeigen die mögliche Zukunft des Schweizer Klimas für verschiedene globale Erwärmungsniveaus (Global Warming Levels, GWLs). Sie zeigen den Klimazustand, der sich in der Schweiz einstellt, sobald die 30-jährige globale Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius (GWL1.5), 2 Grad Celsius (GWL2.0) oder 3 Grad Celsius (GWL3.0) über dem vorindustriellen Temperaturniveau von 1871–1900 angestiegen ist.

Die Geschwindigkeit und damit auch der Zeitpunkt, an dem ein bestimmtes Erwärmungsniveau erreicht wird, hängt grundsätzlich vom jeweils angenommenen Emissionsszenario ab. Eine globale Erwärmung von 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit – eine sogenannte 1,5-Grad-Welt – ist aufgrund der bisherigen und aktuellen globalen Treibhausgasemissionen praktisch nicht mehr vermeidbar und wird voraussichtlich in den nächsten 5 bis 15 Jahren erreicht. Eine 2-Grad-Welt würde mit heutigen und geplanten Massnahmen (SSP2-4.5) um 2050 erreicht werden und auf dem fossilen Weg ohne Klimaschutz (SSP5-8.5) um 2040. Eine 3-Grad-Welt würde auf dem fossilen Weg ohne Klimaschutz (SSP5-8.5) um 2065 eintreffen. Unter den derzeit geplanten Massnahmen zur globalen Emissionsreduktion steuert die Welt auf rund 3 Grad Celsius bis Ende Jahrhundert zu (Quellen: IPCC, Climate Action Tracker (Stand 2025)).

Die Klimaszenarien zeigen: Die bisher beobachteten Veränderungen werden sich auch in Zukunft fortsetzen und die Schweiz wird sich weiterhin stärker erwärmen als das globale Mittel.

- In einer 1,5-Grad-Welt beträgt die mittlere Erwärmung in der Schweiz 2,6 bis 3,2 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit und 0,6 bis 1,2 Grad Celsius gegenüber 1991–2020.

- In einer 3-Grad-Welt beträgt die mittlere Erwärmung in der Schweiz 4,3 bis 5,7 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit und 2,3 bis 3,8 Grad Celsius gegenüber 1991–2020. Ein im heutigen Klima aussergewöhnlich warmes Jahr wie 2022 wird in einer 3‑Grad‑Welt zur Normalität, künftige Spitzenjahre würden dieses Niveau sogar noch deutlich übertreffen.

Die Erwärmung hat direkte Auswirkungen auf das Klima in der Schweiz: eine Zunahme von Hitzeextremen und Trockenheit im Sommer, eine Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Starkniederschlagsereignissen und einem Rückgang der Schneebedeckung.

Die Klimaszenarien zeigen, dass für alle globalen Erwärmungsniveaus und für alle Jahreszeiten auch in Zukunft die Temperaturen in der Schweiz gegenüber der Referenzperiode 1991-2020 weiter ansteigen werden. Im Sommer (Juni bis August) fällt die Erwärmung am stärksten aus:

- In einer 1,5-Grad-Welt steigen die Durchschnittstemperaturen im Sommer um 0,5 bis 1,9 Grad Celsius gegenüber dem Durchschnitt der Referenzperiode 1991-2020.

- In einer 3-Grad-Welt nehmen die durchschnittlichen Temperaturen im Sommer sogar um 2,4 bis 5,1 Grad Celsius zu.

- Im Winter (Dezember bis Februar) ist die Temperaturzunahme im Vergleich zum Sommer deutlich geringer.

Die regionalen Unterschiede der Temperaturveränderung sind relativ gering. Bei stärkerer globaler Erwärmung werden die Unterschiede etwas grösser. Es zeigt sich eine leichte Höhenabhängigkeit. Die Änderungssignale sind vor allem im Frühling und Sommer in grösseren Höhen etwas stärker als in tiefen Lagen. Ein Grund für diese Verstärkung könnte die stärkere Absorption von Sonnenstrahlung durch den Rückgang der Schneedecke und dadurch eine stärkere Erwärmung der bodennahen Luft sein. Es gibt aber Hinweise, dass die Szenarien diesen Effekt etwas überschätzen. Deshalb sollte die Höhenabhängigkeit der Temperaturtrends nicht überinterpretiert werden. Robuster sind die Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Regionen, die sich vor allem bei der Hitzebelastung stark bemerkbar machen.

Extremere Hitze

In der Schweiz sind extreme Hitzeereignisse häufiger und intensiver geworden. Besonders in tiefen Lagen und städtischen Gebieten hat die Belastung durch extreme Hitze bereits deutlich zugenommen. Diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft fortsetzen.