Servicenavigation

Suche

Im Fokus

- Um das Jahr 1900 befand sich die Nullgradgrenze im Winter durchschnittlich noch auf der Höhe von Zürich, das sich auf rund 420 m über Meer befindet. In der Referenzperiode 1991–2020 lag sie bereits auf der Höhe von Einsiedeln auf 900 m über Meer. Bei einer globalen Erwärmung von 3 °C zur vorindustriellen Zeit steigt die Nullgradgrenze um weitere 550 Meter.

- In Zukunft wird sich die mittlere Schneedecke im Winter vor allem in mittleren Lagen zwischen 1000 m ü. M. bis 1500 m ü. M. deutlich reduzieren, bei einer globalen Erwärmung von 3 °C um circa 78% gegenüber der Referenzperiode 1991-2020.

- Bei einer globalen Erwärmung von 3 °C wird die durchschnittliche Anzahl Schneetage pro Jahr in Lagen zwischen 1000 und 1800 m ü. M. um etwa 45% gegenüber der Referenzperiode 1991-2020 abnehmen. Die durchschnittliche Anzahl Frosttage pro Jahr nimmt ebenfalls ab – in Davos um rund 20% gegenüber der Referenzperiode 1991–2020.

Schnee ist nicht nur für den Wintertourismus bedeutsam, sondern auch für Sektoren wie Wassermanagement, Wasserkraft, Raumplanung, Umgang mit Naturgefahren und Verkehr. Kalte Tage sind eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau der Schneedecke in Wintersportgebieten. Ebenso stellt Frost ein Risiko für die Landwirtschaft dar und kann auch zu Unfällen im Verkehr führen.

Auf der Webseite des National Centre for Climate Services NCCS finden Sie weitere Informationen zu Auswirkungen des Klimawandels und Massnahmen in verschiedenen Sektoren.

Beobachteter Rückgang von Schnee und Kälte

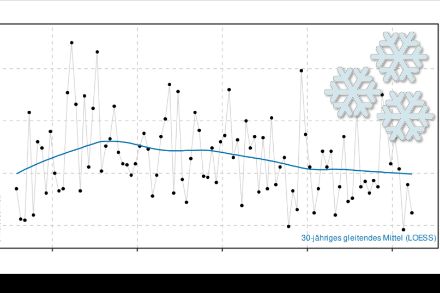

Die steigenden Temperaturen haben die Winterlandschaft in der Schweiz im vergangenen Jahrhundert sichtbar verändert. In der Schweiz ist der Niederschlag in Form von Schnee zurückgegangen. Der resultierende Rückgang der winterlichen Schneedecke ist in tiefen und mittleren Lagen besonders ausgeprägt.

Seit den 1960er-Jahren ist vielerorts ein deutlicher Rückgang der Anzahl Tage mit Neuschnee und der Neuschneesummen festzustellen. In der Folge wird heute an vielen Messstandorten seltener eine geschlossene Schneedecke registriert als im Zeitraum zwischen 1960-1985. Selbst in höheren Lagen der Alpen ist der Rückgang spürbar. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind Wintersportgebiete in mittleren Höhenlagen, etwa in den Voralpen. Das Beispiel von Elm zeigt, wie die Anzahl der Tage mit einer Schneehöhe von 1 cm und mehr abnimmt. Der geringere Schneefall verstärkt auch das Abschmelzen der Gletscher.

Schweizweit gibt es aufgrund des Klimawandels immer weniger Frosttage. Weniger Kälte bedeutet auch, dass weniger Heizbedarf besteht. Denn die Anzahl der Tage im Jahr, an denen normalerweise geheizt wird, geht zurück.

Beobachteter Anstieg der Nullgradgrenze

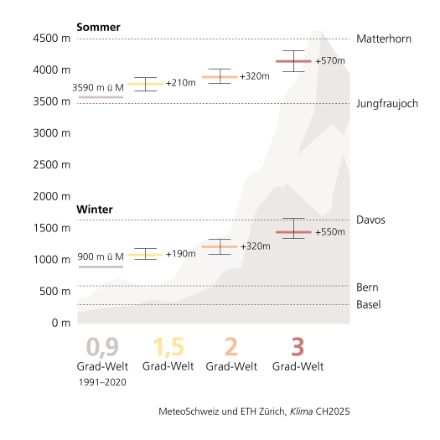

Im Winter liegt die Nullgradgrenze tiefer, im Sommer höher. Aufgrund der Klimaerwärmung ist die bodennahe Nullgradgrenze in den letzten 150 Jahren um mehrere hundert Meter angestiegen. Um das Jahr 1900 befand sich die Nullgradgrenze im Winter durchschnittlich noch auf der Höhe von Zürich, das sich auf rund 420 m über Meer befindet. In der Referenzperiode 1991–2020 lag sie bereits auf der Höhe von Einsiedeln auf 900 m über Meer.

Die Nullgradgrenze bezeichnet die Höhe, auf der die Lufttemperatur genau 0 °C beträgt. Sie trennt die wärmeren Luftschichten darunter von den kälteren darüber und bestimmt damit oft, ob Niederschlag als Regen oder Schnee fällt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer bodennahen Nullgradgrenze sowie der Nullgradgrenze in der freien Atmosphäre, wie sie etwa bei einer Radiosondierung erfasst wird.

Blick in die Zukunft

Nullgradgrenze in Zukunft

Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit – in einer sogenannten 1,5-Grad-Welt (GWL1.5) – wird die Nullgradgrenze um weitere 200 Meter ansteigen und damit etwas höher liegen als Gstaad auf 1'050 Metern über Meer. Eine 1,5-Grad-Welt steht unmittelbar bevor. In einer 3-Grad-Welt (GWL3.0) wird sie um weitere 550 Meter ansteigen, was ungefähr der Höhe von Andermatt auf 1’450 Metern über Meer entspricht. Auch im Sommer wird die Nullgradgrenze deutlich ansteigen und auf den höchsten Alpengipfeln das Schmelzen von Schnee und Eis begünstigen.

Die Schneeschmelze wird in Zukunft in allen Lagen deutlich früher eintreten, so dass die Schneedecke insgesamt weniger Wasser speichern kann. Dies wiederum führt zu einer Zunahme des Schmelzwassers im Winterhalbjahr sowie einer Abnahme im Sommerhalbjahr und damit zu geringeren Abflussmengen in zahlreichen Flüssen im Sommer.

Rückgang der Schneedecke

In Zukunft ist im Winter mit weniger Niederschlag in Form von Schnee zu rechnen. In einer 3‑Grad‑Welt reduziert sich der Schneeanteil um rund 25%, während sich die Regenmenge nahezu verdoppelt. Dadurch sinkt die Schneefallmenge trotz insgesamt höherem Niederschlag deutlich. Dies hat deutliche Folgen für die winterliche Schneedecke, wie mithilfe des Schneewasseräquivalents (gespeichertes Wasser in der Schneedecke) gezeigt wird:

- In einer 1,5-Grad-Welt wird die Schneedecke in der Höhenlage von 500 bis 1000 Metern gegenüber der Referenzperiode 1991 –2020 um etwa 57% abnehmen. In Lagen von 1000 bis 1500 Metern und Lagen von 1500 bis 2000 Metern wird ein Rückgang von etwa 51% respektive 34% erwartet.

- In einer 3-Grad-Welt wird die Schneedecke in der Höhenlage von 500 bis 1000 Metern um etwa 80% abnehmen. In Lagen von 1000 bis 1500 Metern und Lagen von 1500 bis 2000 Metern wird ein Rückgang von etwa 78% respektive 63% erwartet.

| 1,5-Grad-Welt | 3-Grad-Welt | |

|---|---|---|

| 2000 bis 2500 m | -19% (-39 bis 0%) | -44% (-57 bis -28%) |

| 1500 bis 2000 m | -34% (-63 bis -19%) | -63% (-82 bis -47%) |

| 1000 bis 1500 m | -51% (-76 bis -29%) | -78% (-92 bis -65%) |

| 500 bis 1000 m | -57% (-81 bis -36%) | -80% (-92 bis -71%) |

Relative Änderung (%) im Schneewasseräquivalent (gespeichertes Wasser in der Schneedecke) gegenüber der Referenzperiode 1991–2020. Schweizweiter Mittelwert zwischen September und Mai. Erwarteter Wert sowie möglicher Bereich der Veränderungen.

Weniger Schneefalltage

Je stärker sich das Klima in Zukunft weiter erwärmt, desto ausgeprägter der Rückgang der Schneefalltage:

- In einer 1,5-Grad-Welt werden im Mittelland etwa 3 bis 4 Schneefalltage im Jahr weniger erwartet. In Höhenlagen zwischen 1000 bis 1800 Metern werden etwa 10 Tage, respektive 23% weniger erwartet gegenüber der Referenzperiode 1991 –2020.

- In einer 3-Grad-Welt werden im Mittelland etwa 6 bis 11 Schneefalltage weniger erwartet, was in etwa der Hälfte der bisherigen Schneefalltage entspricht. In Höhenlagen zwischen 1000 bis 1800 Metern werden etwa 20 Tage respektive 45% weniger erwartet.

Weiterer Rückgang kalter Tage

Neben dem Schnee und der Nullgradgrenze ist auch bei den Frost- und Eistagen mit einer spürbaren Veränderung zu rechnen. Mit der steigenden Nullgradgrenze nimmt die Wahrscheinlichkeit für Frost in tieferen und mittelhohen Lagen deutlich ab. Anhand des Messstandorts Davos lässt sich dies eindrücklich zeigen:

- In der WMO-Referenzperiode (1961 – 1990) wurden am Messstandort Davos im Mittel 210 Frosttage verzeichnet. In der aktuellen Referenzperiode (1991 – 2020) sind es im Mittel nur noch 187.

- In einer 1,5-Grad-Welt dürfte die Anzahl Frosttage am Messstandort Davos im Mittel auf 174 Tage zurückgehen.

- In einer 3-Grad-Welt wird ein Rückgang der Anzahl Frosttage am Messstandort Davos im Mittel auf 149 Tage erwartet.

Somit wird erwartet, dass am Messstandort Davos in einer 3 °C wärmeren Welt nochmal rund 20% aller Frosttage gegenüber der aktuellen Referenzperiode (1991 – 2020) verloren gehen.